Kino muß ein Dialog sein

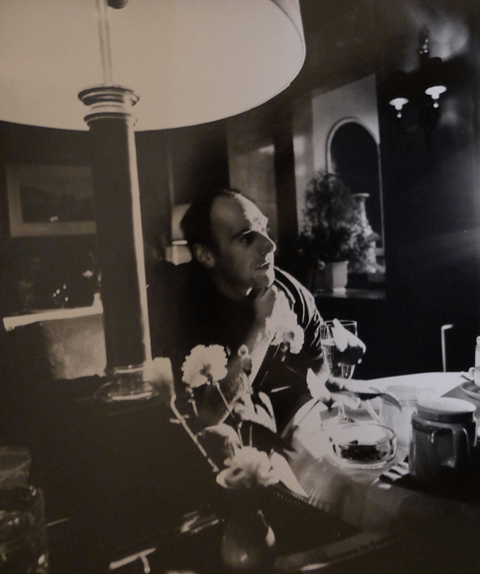

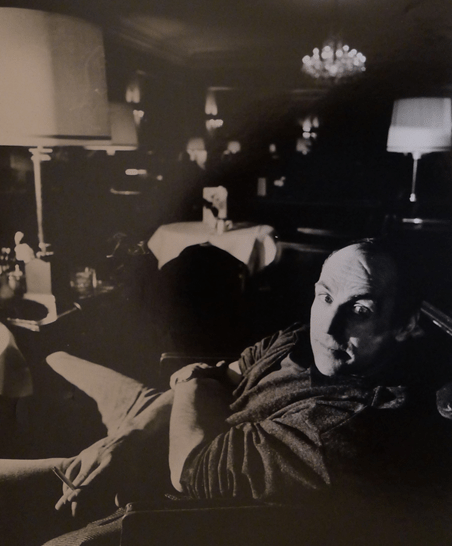

Zur Vorstellung seines neuen Films „Der Passagier – Welcome to Germany“ war der Dramaturg, Lyriker, Erzähler und Regisseur Thomas Brasch in Frankfurt, Wolfgang Rüger hat sich mit dem vielseitigen und als schwierig geltenden Künstler im Frankfurter Hof unterhalten.

BRASCH: Das war ein dummer Satz.

BRASCH: Ich wollte ganz gerne meine Arbeit beschreiben. Ich wollte ganz gerne beschreiben: wie ist es, wenn man einen Film macht oder ein Buch schreibt, und man mit dem Film oder Buch nicht nur Geld verdienen oder berühmt werden will, sondern – wie im Fall Cornfield – was über sich oder den Druck erzählen will, unter dem man arbeitet. Bei ihm ist es ja sehr extrem, weil er extrem seine Geschichte erzählt, Meine Geschichte ist das nicht. Ich wollte jemand dabei beobachten, wie er nicht einfach eine Brotarbeit oder so ne leichtfertige Unterhaltung macht, sondern da ist ja jemand, der mehr will von dem Film. Vielleicht will er zuviel oder zu wenig oder er ist zu feige oder zumindest überlegt er nicht: Was denkt ein Publikum über diesen Film, sondern was will ich von dem Film. Deswegen ist es auch ein bißchen ein Selbstporträt von mir als alter Mann.

BRASCH: Cornfield jedenfalls versucht es. Er versucht es an einem Punkt, wo es für ihn sehr wichtig war, daß er es nicht gesehen hat, daß er sich verkrochen hat. Wenn ich mir vorstelle, daß, sagen wir, meine Freundin vergewaltigt wird und ich mich umdrehe, um es nicht sehen zu müssen oder wegrenne, weil ich Angst habe, weil da fünf Leute stehen, vor denen ich Furcht habe, dann glaube ich, daß mir das nicht aus dem Kopf gehen wird. Mir vorstellen zu müssen – offensichtlich, ich habe eine Reihe von Arbeiten darüber gelesen, geht es Männern in solchen Situationen so, die sich immer wieder vorstellen: was ist da wirklich passiert? Es ist ja nicht ein sexueller oder erotischer Moment, sondern es ist auch ein Moment von Schuld, warum bin ich in diesem Moment nicht dazwischen gegangen, selbst wenn man mich totgeschlagen hätte. Das wollte ich gern beobachten. Ich wollte gern beobachten, was macht jemand damit, mit so einem nicht auflösbaren Dings . Er stellt es sich vor, was er immer macht und dann kommt jemand und sagt: ich kann ihnen aber sagen, wie es wirklich war, es. war nicht so, sondern so. Danach kann er plötzlich auch nicht mehr weiterarbeiten.

BRASCH: Ja.

BRASCH: . . . destroy it.

BRASCH: Ich glaube, es ging ihm einfach nur um diesen Prozeß. Ich hab’s mir gestern einmal so aufgeschrieben – ich lerne ja jetzt auch etwas über den Film – ich erfahre jetzt auch etwas über ihn. Er wollte ja nicht einen Publikumserfolg, sondern er wollte eine öffentliche Beichte ablegen, ohne daß es jemand merkt. Das, was ihm dazwischenkommt, ist, daß das Team plötzlich sagt: der macht einen Film über sich selber. Bis dahin dachte er, er kann öffentlich sein und gleichzeitig bei sich selber bleiben. Das hat nicht funktioniert, und es kommt dann noch jemand und sagt: so war’s nicht. Ich glaube, da kann er nicht mehr nach hinten gucken, die Vergangenheit ist für ihn zu. Er hat versucht, sie sich vorzustellen – mit Vergangenheit meine ich jetzt nicht, 40 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, es kann auch 1 Jahr sein, es kann auch 20 Minuten sein, es ist vorbei. Deswegen sitzt er und bewegt sich nicht mehr.

BRASCH: Benutzt und betrogen, ja.

BRASCH: Das ist für mich fast das Wichtigste, was Sie da sagen. Ich bin froh, daß Sie das sagen, daß einer genügend Geld hat, das zu finanzieren, das zu machen, seine Komplexe, seine Angst oder seine Schuld oder so etwas zu einem Film zu machen, daß andere Leute da auch sind. Deswegen sind für mich die Busszenen wichtig. Die werden einfach hin- und hergekarrt. Er weiht sie nicht ein. Wenn wir im Team so geredet haben, habe ich mal gesagt: wie wäre es, wenn wir einen Film über einen Kindermord drehen würden und ihr würdet plötzlich herausfinden, daß ich vor zehn Jahren ein Kind umgebracht habe. Plötzlich fangt ihr an, mich zu beobachten, plötzlich fangt ihr auch an zu merken, daß ihr für etwas gebraucht, mißbraucht oder benutzt wurdet, wovon ich euch nie etwas gesagt habe. Das ist für mich der Film. Das ist für mich kein Film über das Dritte Reich – in erster Linie – oder über das sogenannte Judenproblem, sondern erstmal ist es das, daß jemand die Arbeit von anderen Leuten benutzt und wie sein amerikanischer Assistent sagt: er ist kein professioneller Regisseur, er ist ein professioneller Patient. Das ist kein Film, das ist Therapie, sagt er einmal. Das war für mich wichtig. Das war für mich wichtig, daß Leute, die nichts damit zu tun hatten, von ihm dafür benutzt wurden, damit zu tun zu haben. Das war für mich sehr wichtig. Das ist auch die Geschichte eines Kampfes, einer Ausnutzung, ja eines Benutzens. Deswegen ist es für mich eben nicht der edle Jude als Opfer, sondern es ist der Filmregisseur, der das Geld hat, seinen Komplex, seine Schuld zu finanzieren, um daraus für sich eine Therapie zu machen.

BRASCH: Libanesen und Palästinenser.

BRASCH: Ich glaube schon. Tabori sagt an einer Stelle des Films: Deutschland als Versteck, die Zeiten ändern sich. Ich glaube schon, daß es immer wieder in der Geschichte, ob es Indianer sind oder Juden oder Libanesen – Gruppen gibt, die Minderheiten sind, an denen andere Leute Aggressionen ablassen können und die dann plötzlich auch benutzt werden, sich selber darzustellen, also ausgenutzt werden. Aber es war nicht der schnelle, aktuelle Vergleich, der mich interessiert hat. Aber sicher spielt’s ne Rolle. Solange man nicht wirklich über die Dinge reden kann, die zwischen Leuten eine Rolle spielen, offen darüber reden kann, auch sagen kann, hier habe ich etwas gemacht, was ich nicht los werde – und jeder hat so etwas, jeder erinnert sich an einen Moment, wo er sagt: ich habe versagt – wenn er Angst davor hat, darüber zu reden, jetzt meine ich nicht in einer Analyse – also ich habe Angst vor Angst. Da glaube ich, hat’s mit heute zu tun. Das ist eine Geschichte, die ist so alt wie das Geschichteerzählen.

BRASCH: Ich finde das Schönste, wenn ein Film von der Geschichte her spannend ist, von dem politischen Anspruch anarchistisch – das meine ich jetzt nicht pro oder contra RAF – was will; gute Schauspieler hat; die erotischen, ökonomischen, psychologischen Beziehungen zwischen Leuten so beschreibt wie, sagen wir, Kubricks „Shining‘ ist ein schönes Beispiel, „Citizen Kane“ ist ein schönes Beispiel, wo alle diese Komponenten zusammenkommen. Da geht’s um Geld, da geht’s um Liebe, da geht’s um Einsamkeit, da geht’s um Angst, da geht’s um Komik. Und es ist unterhaltend. Unterhaltend meine ich im besten Sinn, daß nicht jemand in der Schulstunde sitzt und sagt: oh, jetzt wird mir beigebracht, daß 8 mal 8 64 ist, sondern – Shakespeare ist das beste Beispiel, Hamlet ist ein Stück, das Sexualität hat, Spannung hat, ein Kriminalfall ist und da saßen die Matrosen drin und haben sich das Stück angeguckt. Es war spannend und es war trotzdem – nicht trotzdem, es gehörte dazu, daß es gut war, daß die Verse schön waren, daß es Spaß gemacht hat, zuzugucken. Das finde ich, müßte Kino sein. Es wäre Iarmoyantes Gejammer, wenn ich sagen würde, es ist immer mehr heruntergekommen, es gab immer gute und schlechte Filme, also auch „Accatone“ von Pasolini oder „Citizen Kane“ oder „Der große Diktator“. Es sind immer Ausnahmefälle gewesen, und es sind tolle Filme, es sind ja spannende Filme.

BRASCH: Aber was sind überwiegend die Filme, die man heute sieht? Es gibt diese Scheißfilme – ich habe „Wall Street“ gesehen vor einer Woche und ich dachte, das kann wirklich ein toller Film sein. Die Geschichte finde ich enorm. Es geht um Geld, Liebe, es spielt in New York, einer Stadt, die ich liebe. Und der Film ist verhauen. Der Film ist einfach verhauen, weil solche Filme gab es immer. Die Amerikaner haben genügend Kohle, um in ein Kino zu gehen und zu sagen, hier sind 1 00000 Mark, wir wollen am 16. März starten. Und sie machen im Augenblick wirklich kein gutes Kino.

BRASCH: Ob sie Bilder braucht, ganz klar. Man kann das ja auch als Ballade erzählen, 32 Verse: da war der Herr Cornfield, der kam nach Berlin. Das kann man auch so machen, aber ich finde, dieser Film braucht Bilder. Das hätte ich als Erzählung nicht erzählen können. Wie hätte ich sagen können, wie er guckt, wenn er eine Probe macht. Das hätte ich nicht erzählen können, das kann ich nur sehen. Vielleicht greift man manchmal sogar daneben und nimmt einen Stoff, der eigentlich ein Theaterstück ist und macht daraus einen Film und quält sich daran rum und macht alles falsch oder umgekehrt. Bei diesem Film bin ich absolut sicher.

BRASCH: Nein, nein, ich versuche nur, zu antworten. Ich glaube, ein Stoff, eine Geschichte verlangt eine Form, und dem muß man nachgehen,

BRASCH: Fassbinder hat – darüber haben wir immer wieder gesprochen – in seinen letzten vier, fünf Filmen immer wieder versucht, zu sagen, er mache nicht eine Einstellung mehr, als die, die man gebrauchen kann. Ich glaube, er hat sich, und war dann auch unglücklich darüber bei „Berlin Alexanderplatz“ eine Möglichkeit genommen, die Geschichte völlig neu nochmal zu erfinden. „Der Passagier“ hat im Drehbuch und beim Drehen nie so angefangen, wie er jetzt anfängt. Also mit dieser Einstellung, wo Cornfield zu der Kamera redet: come closer. Ich muß die Möglichkeit haben, dreimal von Null anzufangen. Vielleicht hätte es eine ganz andere Geschichte sein können, ich hätte zum Beispiel mit der alten Sofie, mit der Thalbach, anfangen können, die da kommt, und alles andere wären assoziative Erinnerungen von ihr gewesen. Das ist so eine Freiheit, die man sich glaube ich nicht nehmen lassen darf, nochmal über ein Gedicht zu sagen, das streiche ich raus und das streiche ich raus, und jetzt montiere ich mal die letzte Strophe als die erste, und plötzlich entsteht etwas anderes. Das macht mir Spaß beim Kino, also drei Mal nochmal anzufangen.

BRASCH: Ja.

BRASCH: Nochmal neu erzählen auch. Es sind Sachen rausgefallen. Es gab eine riesen Mißwahl im Film, wo Cornfield ins Hotel kommt, und es wird eine Miß Berlin gewählt. Es gab eine halbe Liebesgeschichte, es hat mich plötzlich nicht mehr interessiert. Vielleicht ist sogar ein Verlust dadurch entstanden. Aber ich brauch‘ die Chance. Also die Chance, etwas zu machen, was ich auch bei einer Erzählung mache oder einem Theaterstück, zu sagen, jetzt nehme ich den dritten Akt als ersten Akt, und plötzlich verändert sich alles. Man kann mit einem Blick, wenn man ihn etwas früher schneidet, ein Verhältnis zwischen zwei Leuten völlig ändern. Also, wenn jemand sagt: liebst du mich?, und dann schneide ich auf die Frau, und die Frau guckt ihn an und dann senkt sie den Blick und guckt runter und rührt in ihrem Kaffee. Wenn ich das „ihn angucken“ rausschneide und nur zeige, wie sie im Kaffee rührt, heißt das, ich weiß es nicht, wenn sie ihn anguckt, heißt es ja. Ich kann ein Verhältnis zwischen zwei Leuten völlig ändern, das ist schön dabei. Das ist Kino, wie Godard sagt, Montage meine schönste Sorge. Man kann alles nochmal völlig anders erzählen. Das ist mir wichtig, sonst wär’s kein Abenteuer.

BRASCH: Daß ich etwas von ihm lerne.

BRASCH: Ja. Daß mir jemand etwas über den Film erzählt, was ich vielleicht gar nicht gesehen habe.

BRASCH: Jetzt noch gar nicht, weil ja erst die Pressevorführungen laufen.

BRASCH: Normales Publikum, das Wort normal ist dumm, aber – ja sicher, ich möchte etwas wissen. Vielleicht hätte der Film 4 Stunden lang sein müssen. Vielleicht hätten die Leute mehr Zeit haben müssen.

BRASCH: Das finde ich richtig. Aber andersherum geht die Geschichte natürlich auch. Ich bin mit einer Sache fertig, für die ich – wie in diesem Fall – fünf Jahre gebraucht habe. Es kann sein, daß ich betriebsblind bin, meine Blicke sind völlig selbstverständlich und der, der zum ersten Mal reingeht, sagt: sehe ich nicht! Das ist die schlimmste Kritik an einem Film, zu sagen, ich sehe es nicht, Daraus ist zu lernen. Kino muß ein Dialog sein. Im schönsten Fall. Sonst brauche ich doch nichts zu machen, sonst bin ich doch ein Pfaffe, der durch die Gegend rennt und sagt: so ist die Welt. Sondern ich brauche, daß man mich in Frage stellt, daß ich etwas davon habe, sonst kann ich mich doch beerdigen lassen. Wenn ich sage, ich wüßte, wie was ist. Ich möchte gern, daß Leute sich nicht langweilen, das ist das Allerwichtigste.

Kunst ist auch der Versuch, zu überleben, indem man mit Leuten Kontakt aufnimmt, indem man ihnen Geschichten erzählt. Man will Freunde, damit meine ich nicht gute Kritiken, sondern man will Leute, mit denen man über etwas sprechen kann. Wenn es das nicht ist, dann kann ich es nicht.

BRASCH: Es wäre schön, wenn es eine Gesellschaft gäbe, in der, dadurch daß es Filme, Theaterstücke oder Romane oder Gedichte gibt, Leute miteinander in ein Gespräch kommen. Manchmal mag der Anlaß gar nicht der wichtige Punkt sein, aber da ß sie miteinander in ein Gespräch kommen darüber, wie soll man eigentlich leben, so daß man über diese knappen 40 Jahre, die man kein Kind und kein alter Mann ist, sagen kann: das war‘s, diese 40 Jahre hatte ich, ich war ein Tropfen im Ozean, aber da hat es Spaß gemacht darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich zusammen leben. Wenn es das erreicht, ist es ungeheuer viel. Balzac und Shakespeare haben es erreicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich versuche es halt.

Zum Gesamtschaffen von Thomas Brasch gibt es im Suhrkamp Verlag ein sehr informatives „Arbeitsbuch“, 464 Seiten, 22 Mark

Fotos: Harald H. Schröder

Das Interview fand statt im Frankfurter Hof, 17.3.1988

Erstdruck in Auftritt, Heft 5/1988