Luxuriöse Armut

Geld hat Einfluß auf die Art, wie man lebt. Wie man lebt, hat Einfluß auf das, was man schreibt. Gerald Zschorsch ist der Spitzweg-Poet der Neunziger.

Wie kommt man in Frankfurt an eine Wohnung, wenn man erstens Dichter ist und zweitens kein Geld hat? Man kann sich in eine Kneipe setzen und die Ohren spitzen. Gerald Zschorsch lauschte dem lautstark geführten Disput am Nachbartisch und profitierte von der Wohnraumzweckentfremdung eines Rechtsanwaltkollektivs. Seit 1. Februar 1982 bewohnt er eine zwölftürige Altbauwohnung im Westend, vier Zimmer, 110 Quadratmeter, Frankfurter Bad.

Ich habe selten eine Wohnung erlebt, von der eine solche Faszination ausgeht. Die Holzdielen sind ochsenblutrot, die Wände blütenweiß, das spärliche Mobiliar ausgesucht altmodisch. Jeder Gegenstand in dieser spartanisch eingerichteten Wohnung, in der es keinen Plattenspieler, kein Radio- und kein Fernsehgerät gibt, hat eine eigene Geschichte, ist irgendwo gefunden oder für „billiges Geld“ erstanden worden. Der fast zwei Meter lange Tisch aus Massiveiche, der früher in einem Bauwagen stand, stammt von einem Bauschuttplatz in der Wetterau. Heute verbreitet er zusammen mit der Lattenholzbank, die aus einer Bahnhofswartehalle stammen könnte, eine Aura von Amtsstube aus dem 19. Jahrhundert. Das klobige Möbel, an dem einstmals Bauarbeiter ihre Vesper einnahmen, dient dem Dichter heute als Arbeitstisch und beherbergt seine Tintenfässer, die Schreibfedern, das Malzeug und die mechanische Schreibmaschine.

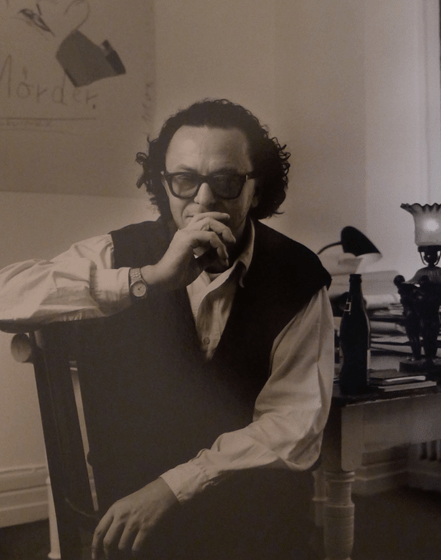

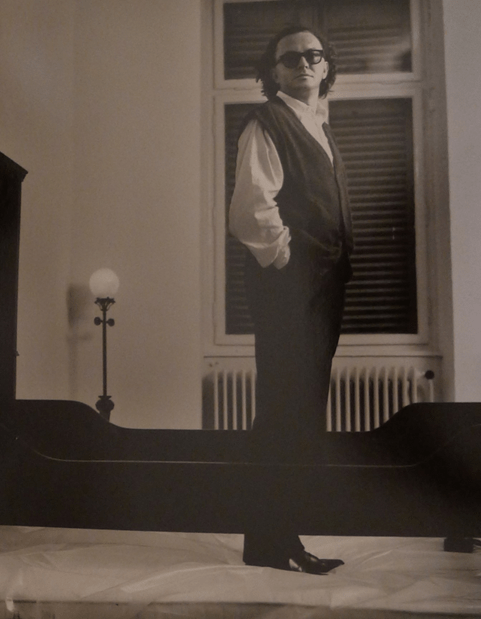

Fünf großformatige Collagenbilder mit Zitaten von Ezra Pound, Ernst Jünger und Robert Musil zieren insgesamt die ansonsten kahlen Wohnungswände. Zeichnen ist Zschorschs ›Pausenfüller‹ zwischen dem Schreiben. Ordentlich gerollt liegen weitere Kunstwerke auf einem riesigen Bügeltisch, den der Mann mit dem dichten, wallenden Haar, der hohen Stirn und der markanten Hornbrille erstanden hat, als in Wiesbaden die „Rose“, das letzte Grand Hotel, zugemacht hat. Ein interessierter Galerist bräuchte nur vorbeikommen und sie abholen. Alles in dieser Wohnung deutet auf einen ordnungsliebenden, pedantisch auf Sauberkeit achtenden Menschen hin. Die Bücher liegen ordentlich gestapelt auf Bänken und Tischen, die Schuhe stehen in Reih und Glied, mit Spannern ausgelegt, unter der fahrbaren Kleiderstange, die eine Folie gegen den Staub schützt.

Ordnung und Sauberkeit, denke ich, hat Zschorsch im Gefängnis eingebläut bekommen. Die Zeit zwischen seinem 17. und 22. Lebensjahr hat der 1951 in Elsterberg geborene Vogtländer nämlich als „staatsfeindlicher Hetzer“ überwiegend im Knast verbracht. „Ich habe dort viel gelernt. Unter anderem: Je weniger man besitzt und je weniger man deshalb vom Besitz beschwert wird, um so freier kann man mit sich sein und an die eigenen Wurzeln gehen, um herauszukriegen, was man eigentlich will und was man kann.“ 1974 wurde er dann für 35000 West-Mark von der DDR an die BRD verkauft. „Ich habe auf diese Weise gelernt, daß Geld nicht nur Berge, sondern auch Menschen versetzen kann – ohne daß der Betreffende überhaupt gefragt wurde, erstens, ob er sich versetzen lassen will und, zweitens, ob er es akzeptieren kann, in barer Münze aufgewogen zu werden.“

„Living poorly is the best revenge“, mag sich Zschorsch gesagt haben, als er im kapitalistischen Westen ankam und entschied, Dichter zu werden. Er hat sich nach einigen Wanderjahren im Schatten der Frankfurter Bankhochhäuser niedergelassen und sich einem Vers von Rilke verschrieben: „Denn Armut ist ein tiefer Glanz von innen.“ Zschorschs öffentliches Bekenntnis zur Besitzlosigkeit ist allerdings mehr als bloße Koketterie, seine materielle Armut ist poetologisches Programm: „Wer – im materiellen Sinne – unbegütert ist, dem verstellt auch nichts den Blick auf die wichtigen Dinge des Lebens, die ganz einfache Dinge sind. Außerdem ist Hunger in jeder Form, einschließlich der metaphysischen, eine sehr gute Triebkraft. Wir haben heute eine so fettige Literatur, weil es allen zu gut geht.“

Freiwillig arm sein zu wollen, mag rühmlich sein, ist in einer kapitalorientierten Stadt wie Frankfurt allerdings alles andere als vorteilhaft. „Kleine Verdienste durch Lesungen und durch die Tantiemen meiner Bücher ließen mich sicher sein, finanziell hier leben zu können. Welch ein Irrtum!“ Mietrückstände, zeitweiliges Untervermieten, Leben auf Pump und Almosenbasis, Bettelbriefe an den Verleger, Gänge zum Amt für Familie und Soziales gehörten fortan zum Alltag. Die Ernährung bestand zeitweise monatelang aus Schmalzfleisch, „Restbestände der Bundeswehr, die ein Supermarkt zum Preis von 1,95 Mark pro Büchse anbot“.

Die extremen Lebensumstände machten den Dichter Zschorsch „unerbittlich“. „Ich habe nichts zu verlieren. Ich muß auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich kann das schreiben, was ich denke, in der hohen Form, die ich für richtig halte.“ Den extremen Verlauf seiner ost-west-deutschen Jugend hat er in den beiden Büchern „Glaubt bloß nicht, daß ich traurig bin“ und „Der Duft der anderen Haut“ festgehalten. „Hohe Form“ konnte man diesen beiden Bändchen, die jetzt – marktträchtig im Zuge der Wiedervereinigung – als Sammelband nochmals aufgelegt wurden, allerdings noch nicht attestieren; sie versammeln literarisch grauenvolle, vom sozialistischen Realismus geprägte Politprosa und Agitpropgedichte.

Wie sehr ihn Frankfurt geprägt und schließlich auch zum ernstzunehmenden Dichter gemacht hat, dokumentieren die beiden Gedichtbände „Stadthunde“ und „Sturmtruppen“, in denen Zschorsch seine Leser in einer Art gereimtem Stakkatorhythmus durch den (deutsch-) deutschen und vor allem Frankfurter Alltag peitscht. „Wo die Stadt sich teilt: am Fluß Main./ Bringt Wasser die Ufer zusammen. Abel und Kain.// Der eine haut. Seinen Spiegel entzwei./ Im Gegenüber sind Opfer und Täter. Einerlei.// Wo die Stadt sich rafft: in der Mitte. Bei Tag./ Sind in der Nacht die Schübe. Schlag auf Schlag.// Die Straßen voll. Mit Blech und Licht. Egal./ Wer berührt der führt. Allemal.“

Auch heute noch sagt Zschorsch: „Was mich interessiert ist der Realismus, der übersteigerte Realismus. Ich will hingucken und das dann beschreiben.“ Immer noch schreibt er politische Gedichte, aber die neueren Texte haben mit den ersten fast nichts mehr gemein. Nicht von ungefähr hat er einen Gedichtband „Sturmtruppen“ genannt, das sind die, die man vorschickt, um Neuland zu erkunden, ins Französische übersetzt heißt das dann L’avantgarde. Der militante, aggressiv- expressionistische Gestus, mit dem er die (Großstadt)Katastrophen und Müllidyllen beschrieben hat, ganz im Sinne seiner Vorbilder Benn, Brecht, Becher, van Hoddis und Georg Heym, hat die Kritik damals gleichermaßen begeistert und verschreckt. „… Der lyrische Krieg bombt gegen die eigene Stellung. Angriff./ Fetzen fliegen; Splitter durchsieben Kopf und Kragen./ Das Sagen haben Wunden. Das Klagen Töne./ Schöne Schlacht.“

Die Schärfe, Unversöhnlichkeit und Brillanz dieser beiden Bücher hat Zschorsch in den nachfolgenden Publikationen, dem bibliophilen Gedicht-Bild-Band „Gambit“ und dem jetzt erschienenen Gedichtband „Spitznasen“, nicht mehr erreicht. Der Ton ist hier gemäßigter, obwohl die Themen die gleichen geblieben und durch die laufenden Ereignisse eher noch brisanter geworden sind. „Deutsches Doppelherz“ heißt jetzt die Formel im „Endkampfspiel“, in dem es um die Doppelmoral der Sprache und die Besitzverhältnisse zwischen „Habenicht. Und Tunichtgut.“ geht.

Zschorschs Blick ist klar und mitleidlos denjenigen gegenüber, die „ins Gold geflüchtet“ sind: „Freiheit für die Deutschen/ in der Bundesrepublik und den Rest für/ das Rote Kreuz“. Aber hatte er vor zwei Jahren noch die radikale Kampfansage an alles in der Dichterfeder, so sind die neuen Gedichte eine Rückbesinnung auf das Individuum, das allerdings als Sinnbild für des Allgemeine stehen kann. Im Gedicht „Der Typ des Dichters als Subjekt“ kommt das am klarsten zum Ausdruck: „BIutblaue Halle./ Jetzt kämpfen wir den Krieg./ Wer besteht klärt die Richtung;/ nach dem Sieg.“

Obwohl im kapitalistischen Teil Deutschlands lebend, wird Zschorsch auch weiterhin nicht zu den Siegern, soll heißen zu den Verdienern, gehören. Das Gedicht „Fonds“ leuchtet die Schattenseiten der (Frankfurter) Kapitalerektionen auf fast unmenschlich brutale Weise aus, zeigt erbarmungslos, wie jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, auf sich selbst reduziert, existieren muß und – kann: „Habe mir heute, Mittwoch,/ eine mittlere Ader/ am linken Arm geöffnet/ und Blut gegen den/ Hunger getrunken.// Es machte satt./ Na schön./ So also kann man/ aus sich heraus/ leben.“ Solch aufrüttelnd-unerbittlicher Sarkasmus steht neben in strenge Form und Reime gefaßten Momentaufnahmen von zeitloser Schönheit, die „Spitznasen“ zwar zu einem lesenswerten, aber doch nicht annähernd so bedrohlichen Buch wie zum Beispiel „Sturmtruppen“ macht.

Der Grund für die derzeitige Mäßigung ist, wie ich mal vermute, die Liebe. Dem positiven Einfluß seiner Freundin Anke ist zu verdanken, daß vor kurzem sogar eine Legende „aufgehoben“ wurde. Diese besagte, Zschorsch lebe permanent hinter heruntergelassenen Jalousien, um das Feeling der DDR-Gefängniszellen nicht zu verlieren. Mittlerweile werden die Jalousien tagsüber hochgeklappt. Der offensichtlichste Ausdruck seiner neu gefundenen Lebensfreude ist jedoch in seinen Schwärmereien über das noch im Stadium der Bauplanung befindliche Doppelbett zu finden. Das zukünftige Schlafzimmer wird nur ein Bett enthalten, dieses allerdings „groß ausstaffiert, mit Baldachindach und so richtig altem, katholischem Geflimmer“. Den „Spitzweg“-Poeten der Neunziger umweht ein Hauch von Luxus.

Fotos: Harald H. Schröder

Erstdruck in Journal Frankfurt, Heft 3/1990