Das Unerwartete ist das Erwartete

Über Charles Willeford und seine Hoke-Moseley-Romane

Bräuchte es nur eines einzigen Beweises, um die Niveau- und Rückgratlosigkeit der deutschen Literaturkritiker anzuprangern, genügte die Nennung eines Namens. Meines Wissens nach wurde bis auf den heutigen Tag von keinem der namhafteren Literaturkritiker Deutschlands ein Buch von Charles Willeford wahrgenommen. Dabei ist die seriöse anglo-amerikanische Literaturkritik seit Jahren voll des Lobs und jeglicher Superlativ im Zusammenhang mit Willeford angebracht. Mittlerweile beruft sich außerhalb Deutschlands jeder ernstzunehmende und lebende Krimiautor auf Willeford. Die Meßlatte heißt heute nicht mehr Hammett und Chandler, sondern Willeford.

Elmore Leonard urteilte knapp und treffend: „Niemand schreibt einen besseren Kriminalroman.“ Stanley Ellin meint: „Absolut brillant in jeder Beziehung.“ James Lee Burke schwärmt: „Diese Prosa ist knallhart, aber lyrisch, ergreifend und mitleidsvoll, und trotzdem realistisch und tough und selbstentlarvend. Charles Willeford ist ein bemerkenswerter Schreiber, der, im Gegensatz zu vielen Autoren, Geschichte gelebt hat.“ Janwillem van de Wetering bekennt: „Ich verbeuge mich und verbrenne Weihrauch.“

Sogar Stephen King, der Altmeister des Horrorgenres, wurde nicht müde zu orakeln, daß Willeford einst als Star gefeiert werden würde. In den USA und England genießt Willeford inzwischen Kultstatus, bezahlen Fans für die Erstausgaben seiner Bücher Phantasiepreise. Hierzulande sind seine bei Ullstein erschienenen Erstausgaben in den Wühlkisten der modernen Antiquariate gelandet.

Der Mann, dem Willeford nach fast vierzigjährigem Schreiben den endgültigen Durchbruch verdankte, ist ein kleiner Polizist und heißt Hoke Moseley. „Ohne seine falschen Zähne sah Hoke sehr viel älter aus als zweiundvierzig … Nach allen ästhetischen Maßstäben waren Hokes Augen schön. Der Rest des Gesichtes indessen war, wenn nicht gewöhnlich, doch ziemlich unauffällig. Das sandblonde Haar war vorn schon einigermaßen schütter, und die hohe Stirn gab seinem langen Gesicht einen betrübten Ausdruck. Seine braungebrannten Wangen waren eingefallen und zerfurcht, und von den Flügeln seiner ausgeprägten Nase zogen sich dunkle tiefe Falten bis zu den Mundwinkeln.“

Wenn der um die 200 Pfund schwere, einsachtzig große Bursche unrasiert ist, gleicht er „dem Mr. Geezil in den alten Popeye-Comics“ und seine Chancen bei Frauen tendieren gleich Null. Nicht selten enden seine Annäherungsversuche wie folgt: „Wieder dachte er an Loretta Hickey und daran, wie sie unter ihrem zarten Gewand aussehen mußte, und düster masturbierte Hoke unter der Dusche. Himmel, dacht er unglücklich, ich werde zu alt für diese Art von Wichserei.“

Über seine Arbeit sagt er zu der gutmütigen Hure Susan: „Ich bearbeite Tötungsdelikte. Ich schätze, ich habe bisher einfach Glück gehabt. Drei Jahre war ich bei der Polizei in Riviera, und seit zwölf Jahren bin ich in Miami, und noch nie mußte ich bei der Sitte arbeiten.“

Der Kool-rauchende, biertrinkende („Old Style“), immer wieder diäthaltende und einen ramponierten Le Mans fahrende Sergeant ist mit Leib und Seele Polizist. Er ist ehrgeizig bei der Arbeit, aber schert sich einen Dreck um Beförderungen. Sein größtes Problem ist familiärer und finanzieller Natur. Seit er sich vom Scheidungsanwalt seiner Frau über den Tisch hat ziehen lassen, muß er die Hälfte seines Gehalts für den Unterhalt seiner beiden Töchter Sue Ellen und Aileen an seine Ex abdrücken. Da er nur 34000 Dollar im Jahr verdient, reicht das ihm verbleibende Geld hinten und vorne nicht. Um wenigstens die Miete zu sparen, verdingt er sich seit zehn Jahren im Eldorado Hotel, einem abbruchreifen Rentnerasyl im heruntergekommenen Teil des Art-Deco-Viertels von South Miami Beach, in seiner Freizeit als „unbezahlter Hausdetektiv“ und darf dafür umsonst dort wohnen.

Im Verlauf der vier Hoke-Moseley-Romane („Miami Blues“, „Auch die Toten dürfen hoffen“, „Seitenhieb“ und „Bis uns der Tod verbindet“), die man auf jeden Fall in der Reihenfolge ihrer Entstehung lesen muß, schreibt Willeford nicht nur die soziologische und politische Geschichte des multikulturellen Schmelztiegels Miami, er konfrontiert den Leser vor allem mit der Entwicklung seines Helden.

Im zweiten Buch ziehen die beiden heranwachsenden Töchter zu ihm. Er ergaunert sich von einer tatverdächtigen Floristin ein Haus in Green Lakes („Ich brauche das Haus.“) und zieht dort mit seinen Töchtern und seiner schwangeren kubanischen Kollegin Ellita Sanchez ein. „Er ließ die Frau mit einem Mord davonkommen – und mit dem Geld, für das sie gemordet hatte. Aber Tatsache war, daß sein Material gegen sie in mehreren Punkten dürftig war und von einer Anklagejury wahrscheinlich nicht akzeptiert werden würde.“

Sein Partner Bill Henderson wird befördert, Moseley bekommt mit dem unerfahrenen Gonzalez einen Grünschnabel als neuen Partner, soll zukünftig nur noch „kalte Fälle“ lösen, bricht zusammen, macht eine Identitätskrise durch, Ellita verläßt den Moseley-Haushalt und heiratet.

Am Ende des vierten Buches ist Moseley in einer Situation, die ihm keinen Ausweg mehr läßt. Sein Chef hat ihn in der Hand und befördert ihn zum Lieutenant. „Nein. Sie können es sich nicht überlegen. Sie werden das Internal Affairs Departement leiten. Sie werden mir unmittelbar unterstehen, und Ihre Aufgabe wird es sein, unsere schlechten Cops loszuwerden, bevor sie Gelegenheit haben, schlechte Cops zu werden.“

Der passionierte Streetworker steht vor der Alternative, den ungeliebten Schreibtischjob anzunehmen oder den Dienst zu quittieren. „Aber wenn er das tat, verlor er alles, seine Arbeit und seine Pension. Ein Mann wurde durch seinen Beruf definiert, durch seine Arbeit, und wenn Hoke kein Detective war, dann war er gar nichts mehr. Nichts.“ Moseley nimmt den Job an.

Wie Willem van de Wetering zu berichten weiß, soll es noch einen fünften, unveröffentlichten Moseley-Roman geben, der ob seiner Radikalität und seines Wahnsinns von allen Verlegern abgelehnt wurde. „Das titellose Manuskript, das unter Willefords Jüngern zirkulierte, endet damit, daß der heimatlose Hoke Moseley wegen dem Mord an seinen beiden Töchtern und dem Mordversuch an dem schwarzen Millionär und Ehemann seiner früheren weißen Frau in Kalifornien auf seine Festnahme wartet. Hoke ist ausgerastet. Er hat sich entschieden, verrückt zu werden, ist aber immer noch daran interessiert, seine eigenen Aktivitäten in einer von Glück und Hoffnung verlassenen Welt zu beobachten – und zu genießen.“

Vielen deutschen Krimilesern ist Willeford zu langweilig und zu düster. Seine Kriminalfälle sind nicht spektakulär und ihre Aufklärung hat nichts Atemraubendes. Sein Personal kann nicht mit dem Chichi der Miami-Vice-Pappkameraden aufwarten. Willeford ist pur, roh und echt. „Ich versuche, die Atmosphäre der Stadt einzufangen. An der Polizeiarbeit bin ich eigentlich gar nicht so interessiert, die ist ziemlich langweilig. Die Cops gehen eben schrittweise vor.“, erklärte er in einem Interview sein Selbstverständnis. „Ich bin mehr an den Charakteren und den Menschen interessiert, die für die Polizei arbeiten. Ein Cop ist nicht vierundzwanzig Stunden am Tag ein Cop. Er ist acht Stunden lang Polizist. Ansonsten ist er ein Mensch mit seinen Problemen.“ Problemen, die auch mit der Stadt und der Welt zu tun haben, in der er lebt.

Die 2 Millionen Einwohner zählende Metropole gilt als eines der brutalsten Pflaster Amerikas. Miami „ist Knotenpunkt des interamerikanischen Drogenhandels“, berichtete jüngst „Die Woche“. „Die Miami-Division der DEA (Drug Enforcement Agency) hat im letzten Jahr über 210 Millionen Dollar Drogengeld beschlagnahmt. In der Tat gleicht Südflorida mehr und mehr einer karibischen Insel, auf der sich hoffnungslose Armut und blindwütige Gewalt die Hand geben.“

Die Zusammensetzung der Bevölkerung von Miami City ist einmalig: 13 Prozent Weiße, 25 Prozent Schwarze und mehr als 60 Prozent Latinos. Das schafft nicht nur soziale und kulturelle Konflikte, sondern diktiert auch Rahmenbedingungen im Polizeidient. Die Beförderungspolitik bei der Polizei von Miami ist zum Beispiel bestimmt von einer Quotenregelung, die sich nach ethnischer Zugehörigkeit richtet. Das bringt Hoke Moseley immer wieder auf die Palme. Nicht weil er Rassist oder Reaktionär wäre, sondern weil er weiß, daß Quotenregelungen immer auf Kosten der Besten in ihrem Fach gehen.

Bevor Fidel Castro 1980 vom Hafen Mariel aus 110000 seiner Landsleute die Ausreise erlaubte, waren schon 1,5 Millionen Kubaner in das gelobte Land Amerika geflüchtet. „Die meisten blieben in Miami hängen und veränderten das soziale Gefüge der Stadt drastisch“, weiß die FAZ zu berichten. „Es verwandelte sich noch mehr, als nach den Marielitos die Flüchtlinge aus Nicaragua, Kolumbien und Haiti kamen.“

Willeford läßt die Konsequenzen dieser Einwanderungspolitik in einem Dialog zwischen Hoke und seiner jüngsten Tochter kulminieren: „Ich habe nicht für Reagan gestimmt, sondern gegen Carter, weil Carter all die Marielitos reingelassen hat, so daß man in Miami nicht mehr anständig wohnen kann. Du hast damals noch bei deiner Mom in Vero Beach gewohnt und weißt deshalb nicht, was für ein angenehmer Ort Miami war, bevor sie all den Abschaum reinließen.“

Der eher anarchistisch gestimmte Moseley ist ein vorbildlicher Polizist und in seinem innersten Kern ein sehr moralischer Mensch. Für das Elend rings um ihn herum ist er nicht blind, und die Ursachen dafür erkennt er so scharf wie sein Erfinder Willeford: „Konflikte ergeben sich vor allem wegen der Sprache und im kulturellen Bereich. (…) Früher war hier alles viel ruhiger, kaum Rummel, ne richtig ruhige Kleinstadt war Miami. Aber jetzt fließt so viel Geld in diese Stadt, das zieht natürlich viele kriminelle Elemente an. Dann gibt es viele Leute, die weder lesen noch schreiben können. (…) Für diese Leute wird nichts getan. Und den Schwarzen geht es nicht besser. Die gehen einfach von der Schule ab und verkommen in den Slums.“ Um den Nihilismus und den Wahnsinn von Willefords psychopathischen Losern zu verstehen, muß man etwas über seinen eigenen Werdegang wissen. (1)

Geboren wurde Charles Ray Willeford III am 2. Januar 1919 in Little Rock, Arkansas. Mit zwei verliert er den Vater, mit acht die Mutter. Fortan ist für den in Los Angeles lebenden Vollwaisen seine Großmutter Mattie Sawyers die wichtigste Bezugsperson. Inmitten der Depressionszeit erkennt der Zwölfjährige, daß das Geld der Oma für sie beide nicht ausreicht. Er hat von zu Hause ab und schlägt sich die nächsten Jahre entlang der mexikanischen Grenze als Hobo durch.

Nachlesen kann man diese bewegten Jugendjahre – ein Leben zwischen Wüste und High Mesa, Cafes und Bordellen, Sozialhilfecamps und Suppenküchen, Bahnhöfen und Berberunterschlüpfen – im ersten Teil seiner Autobiographie „I was looking for a street“. (2)

Mit siebzehn verpflichtet er sich bei der Armee und wird als Angehöriger der Luftwaffe auf die Philippinen abkommandiert. Weil er das Air Corps langweilig findet und von den Piloten auf den Philippinen wie ein Sklave behandelt wird, wechselt er zur Kavallerie nach Kalifornien. Dort lernt er im Umgang mit Pferden den military way. Als Panzer-Kommandant der 10th Armored Division nimmt er am Zweiten Weltkrieg in Europa teil und kehrt von dort mit einer Handvoll Orden (Silver Star für Tapferkeit im Kampf, Bronze Star für Heldenmut, Purple Heart mit Eichenlaub, Luxembourg Croix de Guerre) und Schrapnellwunden in Gesicht und am Arsch zurück. In Japan dient er danach als Mitglied der Besatzungsmacht drei Jahre lang als Rifle Company First Sergeant. Anschließend läßt er sich als Historiker erneut von der U.S.A.F. anwerben.

Auch diesen Teil seines Lebens hat er in einem autobiographischen Buch festgehalten: „Something about a soldier“. 1951 heiratet er die Englischprofessorin Mary Jo Norton. Die Scheidung von ihr 1976 kostet den leidenschaftlichen Sammler wertvoller haitianischer naiver Kunst seine gesamten Schätze. Als er 1956 die Armee im Rang eines Master Sergeant verläßt, sind bereits vier Bücher von ihm erschienen: „Proletarian Laughter“, „High Priest in California“, „Pick-up“ und „Wild Wives“.

Wie unschwer nachzuvollziehen sein dürfte, war die Army-Zeit prägend für Willeford: „Ich war Berufssoldat, also habe ich all das in die Praxis umgesetzt, was ich über Jahre hinweg gelernt hatte. Wie jeder andere in dieser Zeit habe ich an unsere Rechtschaffenheit geglaubt – wir haben in einem guten Krieg gegen einen Feind gekämpft, der böse war, um die Welt sicher zu machen und Demokratie einzuführen. Heute weiß ich es besser. Es gibt keine guten Kriege. Kriege sind für überhaupt nichts gut, außer daß einige Leute Geld damit verdienen und eine Menge guter, junger Kerle für nichts getötet werden.“

In der Army hat Willeford die Typen kennengelernt, die später seine Bücher bevölkern sollten. Und im Krieg hat er erfahren, zu was Menschen fähig sind „Das Abnormale wird normal in der Schlacht. Du tust eine Menge Dinge ohne darüber nachzudenken – wenn du über das Erschossenwerden nachdenken würdest, wärst du nicht in der Lage zu funktionieren. (…) Die Hälfte der Männer, mit denen du in der Armee zu tun hast, sind Psychopathen. Es gibt da übrigens eine ganz gewaltige Überschneidung zwischen Militärangehörigen und Gefängnisinsassen. Ich habe also eine Menge Burschen wie Junior aus Miami Blues und Troy aus Seitenhieb kennengelernt. Ich habe mich immer gefragt: Was soll aus diesen Kerlen werden, wenn sie ins zivilisierte Leben zurückkehren? Wie werden sie sich verhalten? Du kannst das nicht alles einfach abschalten und im 7/11 arbeiten gehen. Wenn du in der Armee gelernt hast, gut mit Waffen umzugehen, wirst du natürlich im normalen Leben auch etwas tun wollen, was mit Waffen zu tun hat. Entweder wirst du Bulle oder Verbrecher. Diese Burschen haben alle möglichen Dinge in der Army gelernt, die man unter zivilisatorischem Standard nicht als normal bezeichnen kann.“ Die Lebensphilosophie, die Willeford für sich daraus gezogen hat, ist schlicht: „Du wirst so etwas wie ein Schopenhauer’scher Fatalist; wenn deine Zeit gekommen ist, abgemurkst zu werden, kannst du überhaupt nichts dagegen tun.“

Obwohl Willeford schon als Kind Gedichte geschrieben hat, erwachen seine Schriftstellerambitionen erst Ende der vierziger Jahre. 1948 ist er in Tokio und hat eine Menge Freizeit. Er nützt sie, um Beiträge für einen Radiosender und an der Seifenopernserie „The Saga of Mary Miller“ zu schreiben. Zurück in Kalifornien beginnt er mit der Niederschrift seines ersten Romans.

Von der Hamilton Air Force Base fährt er am Wochenende immer in das dreißig Meilen entfernte San Francisco, mietet sich im Powell Hotel ein und vertreibt sich die Zeit mit Schreiben und Amüsieren. „Ich hatte immer wieder davon geredet, einen Roman zu schreiben, und mein Zimmergenosse war schließlich schon ganz krank von meinem Geschwätz. ‚Aw“, sagte er, ‚du wirst es nie tun, also halt endlich dein Maul!‘ So hatte ich also überhaupt keine Chance, ich mußte anfangen zu schreiben.“

Nach seinem Abschied aus dem Militär holt er den Schulabschluß nach, studiert Malerei in Biarritz und Lima und Englisch an der Universität von Miami. Er schreibt seine Magisterarbeit über nihilistische Schriften („New Kinds of Ugly“) und schließt 1962 sein Studium mit magnum cum laude ab. 1964 gibt er ein kurzes Gastspiel als Redakteur des Alfred Hitchcock Mystery Magazines, bevor er Literaturprofessor an der University of Miami und am Miami-Dade Junior College wird.

Nach 16 Jahren im Schuldienst stürzt er sich auf seine alten Tage ins freie Autorendasein und schreibt nebenher Krimikritiken für den „Miami Herald“. Er heiratet zum zweiten Mal: Betsy, eine Redakteurin der „Miami News“. Am 27. März 1988 stirbt er in seinem Haus in Miami an Herzversagen.

Veröffentlich sind bis heute von ihm zwanzig Romane, zwei Gedichtbände, ein Band mit theoretischen Schriften und vier autobiographische Bücher „Miami Blues“ (Regie: George Armitage, 1990) und „Cockfighter“ (Regie: Monte Hellman, 1974) wurden verfilmt. Zu Hellmans „Born to kill“ schrieb Willeford das Drehbuch und übernahm auch die Rolle des Hahnenkampfveteranen Ed Middleton.

Die Karriere des Jungautors ließ sich schwer an. Das Ablehnungsschreiben eines Verlegers an seinen Agenten manifestiert die allgemeine Ignoranz: „Ich mag diesen Kerl nicht, Willefords Helden. Ich mag diesen Roman nicht. Genau gesagt, ich mag diesen Willeford nicht! Senden Sie mir keine weiteren Bücher von ihm!“ 1959 kam dann die Wende. Der Playboy druckt seine lange Kurzgeschichte „The Machine in Ward Eleven“. Endlich erkannte jemand die Zeichen der Zeit. „Davor hatten mir Herausgeber, Redakteure, Lehrer und Kollegen immer vorgehalten, daß es unmöglich sei, einen Wahnsinnigen als sympathischen Helden darzustellen. Ich glaubte ihnen nicht, denn ich war der Meinung, daß Wahnsinn ein vorherrschendes Thema und ein Normalzustand im Amerika der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war“, konstatierte Willeford seine Überzeugung. „Es ist schwer für einen Schriftsteller, in einem Land glücklich zu werden, in dem mehr Valium als Aspirin verkauft wird. Das Verstehen und Akzeptieren des Wahnsinns unserer Zeit ist die Grundlage meiner Bücher.“

Die herausragende Qualität von Willefords Büchern ist, den Horror und die Gewalt des Banalen auf eine Gänsehaut erzeugende Weise darstellen zu können. In seinem für mich besten Buch, „Sperrstunde“, einem literarischen Jahrhundertwerk, erzählt er das total hoffnungslose Leben eines Säuferpärchens, das sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich tot zu sein. Bereits dieser frühe Roman ist sprachlich klar und einfach geschrieben, dabei von solch anrührender Art, daß man sich ihm nicht entziehen kann.

Das darin geschilderte menschliche Elend ist von so großem Ausmaß und geradezu ansteckender Düsternis, daß man labilen Lesern von der Lektüre dringend abraten muß. Wer diese makaber-schöne Liebesgeschichte allerdings bis zum Ende durchhält, wird im zweitletzten Satz mit einem (erst recht für die damalige Zeit) revolutionären Schluß überrascht, der eine neuerliche Lektüre unabdingbar macht. (Also auf keinen Fall das Ende vorweglesen.)

In „Die Kunst des Tötens“ ist der Mord an Berenice von einer unübertroffen bestialischen Brutalität, gerade weil er so schlicht und unvermittelt geschildert wird. Als langjähriger Krimileser ahnt man natürlich lange vorher schon, was kommen wird. Und trotzdem schafft Willeford es, den Leser zu entsetzen und zu schockieren. Noch Stunden nach der Lektüre konnte ich nicht mit Ruhe darüber nachdenken. Das Bild dieser jungen Frau, die wie ein waidwundes Tier mit eingeschlagenem Schädel durch das Unterholz rennt, ließ mich nicht mehr los.

Erschütternd sind auch die Lebensumstände von illegal nach Florida eingereisten Landarbeitern aus Haiti. In „Bis uns der Tod verbindet“ muß Moseley sich als Kolonnenschieber auf einer Farm einschleusen, um herauszufinden, ob es wahr ist, daß der Besitzer massenweise diese friedfertigen, „gesetzestreuesten Nicht-Bürger“ Miamis erst als Feldarbeiter ausbeutet und anschließend abschlachten und in den Everglades „versenken“ läßt.

Im Zuge dieser Undercover-Arbeit wird Moseley fast vergewaltigt, muß zwei Menschen töten, hilft aber einer Frau aus ihrem sozialen Elend und rettet eine Handvoll armer Teufel vor dem sicheren Tod. Zwischen all diesem Tohuwabohu aus sexueller Perversion, Brutalität und unverhülltem Faschismus nimmt sich Willeford einen Abschnitt lang Zeit, etwas geradezu Unerhörtes zu schildern. Nachdem Moseley gezwungen war, einen seiner Peiniger auf entsetzlichste Weise mit einem Balken totzuschlagen und ein weiterer in unmittelbarer Nähe ebenfalls noch nach seinem Leben trachtet, sieht Hoke eine Ziege mit prall gefülltem Euter. „Das Melken war eine langwierige Arbeit, und er hatte keine Zeit dazu, aber er molk sie noch lange genug, um ihr ein wenig Erleichterung zu verschaffen …“

Willeford ist eben nicht, wie er hierzulande von einigen Zeitgeistschreibern apostrophiert wurde, der „ultra-coole“, „amoralische“ und „sexistische“ Autor, sondern im Gegenteil ein Schriftsteller mit einem hohen Maß an Liebe und Mitleid für seine Figuren und Gottes Kreaturen. Und gerade das zeichnet, wie der polnische Schriftsteller Andrzej Szczypiorski einmal gesagt hat, den wirklich großen Autor aus. Verwunderlich finde ich, daß man in Deutschland diesen Autor noch nicht entdeckt hat. Denn gerade heute, wo das Leben des einzelnen durch einen aufgeblähten und allmächtigen Bürokratenapparat, dem man ohnmächtig ausgeliefert ist, zusehends ärmer und eingeschränkter wird, lassen sich Willefords Bücher zeitgemäßer denn je lesen. Wer der Realität der westlichen Zivilisation nicht blind gegenübersteht, wer das äußere Chaos als Spiegel unserer inneren Disharmonie begreift, kann in ihnen Erkenntnis und den nötigen Trost finden.

Heilslehren bietet Willeford allerdings keine. Und Fragen nach Rettung hätte er wahrscheinlich mit einem milden Lächeln abgetan. Seine Lebensphilosophie hat er Janwillem van de Wetering kurz vor seinem Tod nochmals auf eine einfache Formel gebracht: „Willeford sagte, das Beste, was ein Mensch zu jeder Zeit tun könne, sei, ruhig in seinem eigenen kleinen Zimmer zu sitzen“ und – nichts zu tun.

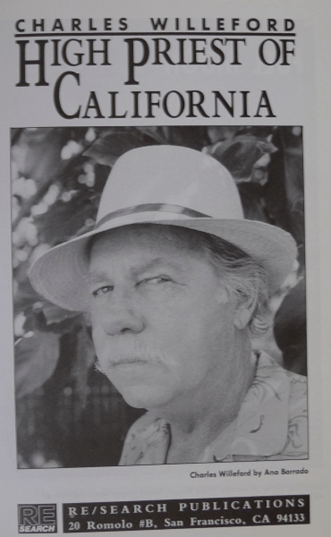

- (1) Die biographischen Angaben in den deutschen Quellen sind sehr widersprüchlich. Ich beziehe mich im Folgenden auf Lou Stathis: Charles Willeford – New Hope for the Living, in Charles Willeford: High Priest of California, San Francisco, Re/Search 1987

- (2) „Ein Leben auf der Straße“ ist 1995 bei Rowohlt erschienen.

Die deutschsprachigen Bücher von Charles Willeford sind zuerst bei Ullstein erschienen und werden teilweise in überarbeiteten Übersetzungen bei Rowohlt neu aufgelegt.

Erstdruck in Die Horen, Nr. 182, Juni 1996