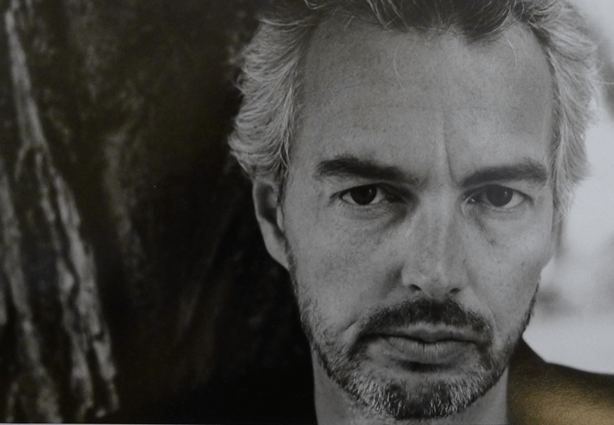

Der Mann mit den zwei Gesichtern

Bodo Kirchhoff ist eine der schillerndsten Figuren in der jüngeren deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Wie kaum ein anderer teilt er das Publikum in zwei extreme Lager. Die einen lieben seine kühlen Liebesgeschichten. Die anderen hassen seine einsamen narzistischen Helden. Ein Porträt des Frankfurter Schriftstellers als Mensch.

Zimmer C 344, Krankenhaus Sachsenhausen, 17. Juli 1993. Im “Sterbezimmer” klingelt das Telefon. Bodo Kirchhoff kramt den Hörer unter der Bettdecke hervor, hebt ab: “Ah, Schätzchen, du ziehst dich jetzt ganz aus. Ach, du hast Schwierigkeiten mit den Knöpfen. Also gut, dann zähle ich bis zehn, und dann bist du ganz ausgezogen.” Der “Meister der kalten Erotik” (MAZ) zwinkert seinem Besucher mit den Augen zu: “Das ist Zu-Bett-bringen per Telefon.”

Seit ein paar Tagen liegt “Deutschlands bestaussehender Dichter” (Elle) mit einer zwanzig Zentimeter langen Operationsnarbe in der linken Leiste im Krankenhaus. Von seinem Somalia-Aufenthalt kam der “Registrator des Skurrilen und Verruchten” (stern) mit einem Leistenbruch zurück. Jetzt bedrängen ihn Talkshow- und Zeitungsredakteure, wollen seinen Afrika-Erlebnisbericht. In das Kriegsgebiet ist der “Biograph des Ekels” (Spiegel) ohne Auftrag und Unterstützung, auf eigene Initiative gereist. Ihn interessiert die “menschliche Situation” der deutschen Soldaten. Er will sich vor Ort ein Bild machen, wie Nachrichten entstehen. Er hofft auf Beobachtungen, die Stoff für einen neuen Roman abgeben. “Wenn ich nicht schweigen will oder nur von den Schwierigkeiten des Schreibens erzählen, muß ich ausziehen und Gleichnisse auf mein Leben erfinden, gestützt auf die zwei einzigen, in ihrer ganzen Fülle und Grausamkeit unangreifbaren Wahrheiten, Liebe und Tod.”

Auf das Medieninteresse im Nachhinein hat er vielleicht spekuliert, die große Nachfrage überrascht ihn aber doch. Zwei Tage lang tippt er diszipliniert an seinem “Somalia-Tagebuch”, das schließlich in einer gekürzten Version im “Spiegel” erscheint. Alle Talkshow-Angebote lehnt er, wie seit Jahren schon, kategorisch ab: “Der Schriftsteller, der sich im Fernsehen entblößt, verliert, was ihn sonst bemerkenswert macht.”

Die Arbeit am Laptop wird nur unterbrochen von Familienangehörigen und ein paar wenigen Freunden, die ihn besuchen dürfen und denen er in langen und spannenden Monologen von seinen “Beobachtungen” in Somalia erzählt. Allein bei solchen Gelegenheiten zeigt sich schon, welch großartiger Erzähler Kirchhoff ist. Voller Enthusiasmus und aufgeregter Anteilnahme sitzt er in seiner gelbgestreiften Krankenhaus-Bettwäsche und berichtet gestenreich vom Lagerleben in Belet Huen und den durchgeknallten, abenteuergeilen Presseleuten in Mogadischu. Ereifert sich über die Ungerechtigkeiten in der Krankenstation, die die deutschen Soldaten aufgebaut haben, gibt seine Hilflosigkeit im Umgang mit dem Elend zu.

Sein sprudelnder Erzählfluß endet abrupt, als sein Sohn Claudius anruft und zu Bett gebracht werden möchte. Jetzt wird der Besucher Zeuge, welch liebevoller und fürsorglicher Vater diese “eregierte Großhirnrinde” (Tempo) ist. Wer Bodo Kirchhoff mit seinen Kindern erlebt hat, muß sein Bild vom Autor, der “Qualgeschichten einer überdrehten Erotik, Szenen aus den luxussanierten Kabinetten der Perversion” (stern) schreibt, revidieren. Spätestens jetzt wird klar, dieser “Vivisekteur des Sex” (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt) hat zwei Gesichter.

Bodo Kirchhoff wurde 1948 in Hamburg geboren. Seine Kindheit und Jugend verläuft nicht so, wie er sie sich für seine Kinder Claudius und Sophia wünscht. “Das Schicksal meiner Eltern war Hitler, in jeder Form. Mein Vater hat im Krieg ein Bein verloren, dann kam er ins Lazarett nach Wien und lernte dort meine Mutter kennen, die zwangsverpflichtet war als Pflegerin. Eine Frau, die er im Leben nie nie nie kennengelernt hätte als Norddeutscher. Meine Eltern hatten Schule, Schule teilweise gar nicht beendet, dann Krieg, nie auch nur eine Minute Zeit, bis so um die vierzig, bis das erste Atemholen kam, die Scheidung, und man plötzlich sagte: So, wer bin ich eigentlich, und dann auch mal anfing, an sich zu denken. Das ging auf Kosten der Kinder.”

Familie erlebt der junge Kirchhoff als “absolutes Scheitern”. Diese Erfahrung möchte er seinen Kindern ersparen. Aus diesem Grund, und weil es seine Arbeitssituation erleichtert, pendelt er zwischen zwei Wohnungen in Sachsenhausen. Im 9. Stock eines Hochhauses hat er seine picobello aufgeräumte Dichterklause. “Macht es Euch etwas aus, die Schuhe auszuziehen, weil ich gehe hier in der Wohnung nur barfuß”, empfängt er seine Besucher und unterstreicht nochmals das Privileg: “Mehr als eine handvoll Menschen durften mich hier noch nicht besuchen.” Sein Allerheiligstes ist spartanisch und geschmackvoll eingerichtet. Den Hinweis auf die Sauberkeit weist er mit einer Entschuldigung zurück. “Die Fenster sind nicht geputzt. Ich hatte in letzter Zeit keine Zeit, aber es würde mich rasend machen zu wissen, es würde hier jemand herumwuseln, deshalb habe ich keine Putzfrau.”

Der Blick auf die Skyline von Frankfurt und die Dächer von Sachsenhausen ist herrlich, die Ordnung in der Wohnung sticht ins Auge. “Wenn innerlich sehr viel Unordnung herrscht, dann ist das äußere Gerüst ganz notwendig”, bekennt Kirchhoff ungeniert und ergänzt: “Ich bin ein Zwangsneurotiker, zweifellos. Das ist halt so. So wie andere Leute Linkshänder sind.”

In der zehn Fußminuten entfernt gelegenen geräumigen Altbauwohnung übt er mit Ehefrau Ulrike und den Kindern das Familienleben als “Quadratur des Kreises”. “Familie ist für mich ein ungeheurer Balanceakt, der in den Momenten, wo er gelingt, sehr schön ist, der aber immer neu hergestellt werden muß.” Seine wichtigste Lebensaufgabe sieht er heute darin, seinen Kindern “einen einigermaßen gelungenen Lebensanfang zu ermöglichen” und alles daran zu setzen, daß sie “nicht so werden wie ich”.

Seine Volksschulzeit verbringt Kichhoff, der noch eine vier Jahre jüngere Schwester hat, die heute Neurochirurgin ist, in der Nähe von Freiburg. Danach folgen zehn Jahre in einem Internat am Bodensee. 1968 legt er das Reifezeugnis ab. Anschließend ist er zwei Jahre lang Ausbilder bei der Bundeswehr und hält sich längere Zeit in den USA auf. Anfang der siebziger Jahre kommt er aus zwei Gründen nach Frankfurt. “Einmal wegen der Frankfurter Schule, und das andere war der Suhrkamp Verlag.” Sein Studium der Pädagogik beendet er 1978 mit der Promotion über den französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan.

“Ich wollte schon in der Schule, mit elf, zwölf, immer schreiben”, gesteht Kirchhoff. “Wobei der Wunsch, vom Schreiben leben zu wollen, immer der Wunsch nach einer bestimmten Lebensform war, und nicht, ich hätte eine Botschaft, die ich der Welt mitzuteilen hätte. Ich wollte in dieser Form leben, weil ich gespürt habe, daß ich nicht anders leben kann. Ich habe spätestens beim Militär begriffen, daß ich gemeinschaftsunfähig bin. Das Internat ist keine gute Gemeinschaftsschule. Das Internat ist eine Schule des Egoismus.” Bis Anfang der achtziger Jahre lebt Kirchhoff in einer Vierer-WG. Zuerst im Bahnhofsviertel, dann am Ostbahnhof. Mit “Fleiß, Disziplin und Geiz”, erinnert sich ein Freund, macht er sich an die Verwirklichung seines Traums vom “etablierten Schriftsteller”. Geradezu asketisch bewohnt er in der WG am Ostbahnhof das Badezimmer. Ein Bekannter aus jener Zeit erzählt, daß Kirchhoffs Schlafmatratze in der Wanne gelegen habe, ein quer gelegtes Brett ihm als Schreibunterlage gedient, und er immer heimlich die Vorräte der anderen verspeist hätte. Kirchhoff selbst verrät: “Ich habe als Student sehr einfach gelebt, ich hatte irgendwie 600 Mark im Monat.”

Hunger gelitten hat er nicht, aber er “war schreibhungrig” und zielgerichtet. “Ich hatte immer diese Vorstellung, ich muß zu Suhrkamp. Das schien mir das mir angemessene Zuhause zu sein.” Jahrelang füttert er den Briefkasten in der Nähe des Suhrkamp-Hauses mit Manuskripten. 1978 wagt er es endlich, persönlich vorzusprechen und seine Manuskripte zurückzuverlangen. “Da wurde aus allen Abteilungen eine ganze Kiste gebracht, und da haben sie gemerkt, ich bin offenbar fleißig oder verrückt, und da sagte einer, ich solle doch mal eines dalassen.” So beginnt 1979 der unaufhaltsame Aufstieg Kirchhoffs zum neuen “Star auf dem deutschen Autorenolymp” (Allgemeine Zeitung Mainz). Kurz hintereinander erscheinen: “Ohne Eifer, ohne Zorn”, “Das Kind oder Die Vernichtung von Neuseeland” und “Body-Building”.

Kirchhoff wird von der Kritik sofort mit Begeisterung und Ablehnung empfangen. Der Berliner “tip” feiert ihn als Gallionsfigur der New-Wave-Generation: Kirchhoff ist zur Zeit der einzige, “der mit literarischen Mitteln das Lebensgefühl ausdrücken kann, das in der Musik zum Beispiel längst kein neues mehr ist: Das Lebensgefühl, das die haben, denen ein Lebensgefühl scheißegal ist, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen”. Das etablierte Feuilleton findet sein “Debüt zum Fürchten” (Die Zeit), lehnt es als “bizarr und unappetitlich”, “abstoßend und ekelerregend” und “geschmacklos und zynisch” ab.

Von Anfang an erregten sich vor allem linke Feuilletonisten über Kirchhoffs mit Sezierblick geschriebene Skalpellprosa. Man warf ihm fast bei allen seinen Büchern vor, “daß mit exzessiver Gründlichkeit immer bloß die Oberfläche aller Dinge verhandelt werde, niemals aber der ihnen innewohnende Sinn und niemals eine mehrheitsfähige Moral” (Franz-Josef Görtz). Was seine Kritiker bis heute nicht begriffen haben: Sinnlichkeit ist nicht Kirchhoffs Geschäft. Die wohlfeile Tröstung der Identifikation mit seinen Protagonisten hat er nicht im Sinn.

Es sind immer wieder “igitt”-Themen, mit denen sich Kirchhoff in seinen Mann-Frau-Geschichten beschäftigt. Dreck, Fäkalien, Abfall, Pisse, Sperma, Verwesung spielen darin eine zentrale Rolle. Seine Protagonisten sind einsame Männer, die schwer an ihrem Narzißmus tragen, progressiv angehauchte, aufgeblasene, etwas haltlose “Kleinbürgerfreaks” oder “glatte, makellose Zeitgenossen” wie der Tennisspieler Jonas aus seiner jüngsten Novelle “Gegen die Laufrichtung”. Auffälligerweise haben vor allem Kritiker aus dem linken Lager darauf mit Wut und Haß reagiert. Vielleicht weil sich viele darin wiedererkennen, zumindest aber weil es nicht ihrer political correctness entspricht, wie Joachim Unseld, sein Freund und zeitweiliger Verleger, vermutet.

Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen interessiert sich Kirchhoff nicht für Intellektuelle, die “ihre Gullys und inneren Abgründe” wie Orden vor sich hertragen. Ihn faszinieren Menschen “mit relativ glatt polierter Schale”. Das Model Kurt Lukas aus seinem Bestseller-Roman “lnfanta” ist ein Paradebeispiel. Über ihn sagt Father Butterworth: “Welche Menschen sind geheimnisvoller als die ohne Tiefe?” Kirchhoffs Helden sind Kunstfiguren, an deren Schicksal er die Machbarkeit von Liebe und Glück durchexerziert. Der Tennisspieler Jonas erkennt, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wird, daß er seinem Schicksal scheinbar nicht entrinnen kann. Im Affekt hatte er einen Nebenbuhler erstochen. Kaum entlassen, verfällt er sofort wieder diesem “ungeheueren Wunsch, das Einundalles von jemandem zu sein”, und attakiert erneut einen vermeintlichen Kontrahenten in Herzensangelegenheiten. Als er den “Grundmotor seiner Existenz” erkennt, greift er aktiv in sein Schicksal ein. Er sticht sich die Nadel eines Drogensüchtigen “in den nichtsnutzigen Arm”, und damit nimmt ein anderes Schicksal seinen Lauf.

Das Motiv für Kirchhoffs Schreiben ist ein permanentes Rechenschaftablegen: “Wer bin ich, warum ist das so, wer sind die anderen?” Sein Vehikel ist das “ständige Schauen und Schreiben”. Schon Zwiefalten, der Held seines gleichnamigen ersten Romans, rechtfertigt seine Anwesenheit im nachrevolutionären Äthiopien mit dem für Kirchhoff programmatischen Satz: “Er sehe sich um, halte die Augen auf.” Kirchhoff, der im Internat christlich erzogen wurde, aber “eher in so einem atheistischen Sinne gottgläubig” ist, glaubt nicht an das Recht auf Glück. “Das ist eine moralische Maxime. Ich glaube, daß man ein Recht hat, um sein Glück zu kämpfen.”

Auf der Suche nach den “Gladiatoren unserer Zeit”, die die Sisyphusarbeit dieses niemals zu gewinnenden Kampfes auf sich nehmen, unternimmt Kirchhoff immer wieder abenteuerliche Reisen. Nicht um der Exotik willen, sondern “wegen des Abstands zu einer durchleuchteten Heimat mit ihrer gelüfteten Sprache”, um die Dinge, auf die es ihm ankommt, genauer sehen zu können. “Sobald ich weg bin, erhöht sich meine gesamte Aufmerksamkeit. Das hängt einfach damit zusammen, daß ich mich in einem anderen Lebensrisiko befinde und mehr auf mich aufpassen muß”.

Ein Teil des Feuilletons nimmt ihm übel, daß er politisch nicht eindeutig einzuordnen ist. Dabei findet man in jedem von Kirchhoffs Büchern – nicht vordergründig, aber doch unverkennbar vorhanden – Beschreibungen von politischen und sozialen Wirklichkeiten. “Sie haben die Aufgabe, die Bücher zeitlich und räumlich präzise einzuordnen.” Partei- oder tagespolitisch möchte er nicht wirken. Ihm ist wichtig, “ein Gefühl für die großen politischen Zusammenhänge zu entwickeln”. Selbstkritisch gesteht er, daß er wahrscheinlich “der schlechteste Grüne” sei. “Ich schmeiße die Flaschen nicht in den Flaschenmüll. Das ist mir auch schwer anzutrainieren. Gut, ich würde vielleicht kein Altöl wegschmeißen, aber ich bin jemand, der sehr mitleidsfähig ist, der, wenn er bestimmte Dinge sieht, auch sehr schnell weinen kann, den etwas absolut erschüttern kann, und ich kann mich auch freuen mit anderen.” Eines der ganz wenigen Dinge, die ihn “sofort auf die Straße bringen würden, das wäre so etwas wie die Wiedereinführung der Todesstrafe”.

Übel wird ihm auch von vielen genommen, daß er scheinbar unreflektiert mit der Boulevard- und Yellow-Presse paktiert. Kirchhoff kennt hier tatsächlich keine Berührungsängste. Nach den Erfahrungen vor allem in den letzten Jahren ist ihm ein Artikel in der “Bild” lieber als ein paar Sendeminuten im “seriösen” “Kulturweltspiegel”, wo man ihn kürzlich arg denunziert hat.

Was der Literaturkritiker aus dem etablierten Feuilleton nicht wahr haben will, hat Kirchhoff längst begriffen: Man muß zwar nicht jeden Scheiß, aber doch die ein und andere Illustriertengeschichte mitmachen, wenn man nicht von Brotkrumen allein leben möchte. 1991 beispielsweise wurde Kirchhoff von der Zeitschrift “Vogue” zu einem der 10 Traummänner der Welt gekürt. Ein Teil der wichtigen Literaturkritiker hat ihn danach, so eine Verlagsangestellte, nicht mehr ernst genommen. Seinem Ego und seiner Eitelkeit hat es geschmeichelt; dem Verkauf seiner Bücher geholfen. Über den Wahrheitsgehalt dieser Kür macht er sich allerdings keine Illusion. Bestätigt fühlt er sich nur in seiner Medienstrategie: “Ich glaube, das ist die Bestätigung dessen, daß man irgendwie eine Wirkung hat, sich für bestimmte Illusionen eignet.”

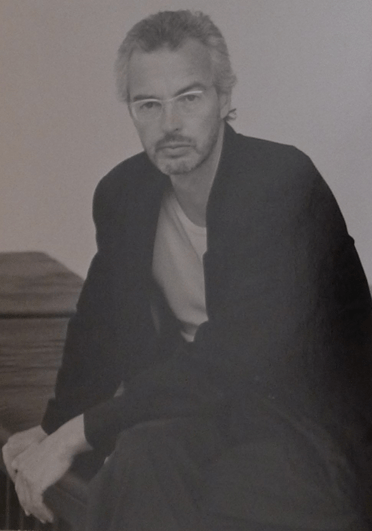

Kirchhoff hat von Anfang an die Medien dazu benutzt, sich als unnahbaren Einzelgänger und attraktiven Erotikexperten zu stilisieren. “Ich bin sozusagen in meinem Äußeren jemand, der nicht diese Gullys herumträgt, wo’s in die eigenen Schwächen oder Abgründe geht, sondern der diese Apfelschale um sich herum relativ blank putzt”, gesteht er freimütig, um sogleich hinzuzufügen: “Wobei eben gerade diese blank geputzten Äpfel häufig die faulsten Stellen in sich haben, das weiß man ja.” Anders als seine Neider gesteht er sich Widersprüche zu und ein. Für ihn hat es mittlerweile geradezu Methode, sich Blößen zu geben.

Oberflächlich betrachtet, wirkt Kirchhoff immer mürrisch und arrogant. Sein Mund ist scheinbar leicht angewidert verzogen. Davon darf man sich nicht täuschen lassen. Unvermittelt kann er mit einem kurzen, trockenen “Ha” seine ganze Begeisterung ausdrücken oder in wirklich lautes, blechernes Gelächter ausbrechen. In einer Tischrunde mit ihm Vertrauten ist er ein ausgesprochen guter Unterhalter. Frauen gegenüber ist er äußerst zuvorkommend, küßt ihnen die Hand und verteilt großzügig Komplimente. Leuten, die er nicht kennt, begegnet er mit extrem distanzierter Höflichkeit und scheuer Unnahbarkeit. Viele legen ihm das als Verklemmtheit aus. Menschen, die er mag, umarmt er dagegen oft und fast übertrieben herzlich.

Richtig ausgelassen haben ihn Besucher der “Groschenoper” während eines Auftritts von Eartha Kitt erlebt. Schon während des Essens rutschte er aufgeregt wie ein wirklicher Fan auf seinem Stuhl herum. Ungeduldig wie ein kleines Kind auf den Weihnachtsmann wartete er auf den Auftritt der von ihm verehrten Sängerin. Als die schwarze Blues-Queen endlich die Bühne betrat, war der “Halb-Mönch” (Cosmopolitan) in dunklem Abendanzug und Fliege nicht mehr auf seinem Sitz zu halten. Mit erhobenen Händen klatschte er stürmisch Beifall, ließ sich von der geballten Erotik Eartha Kitts und dem Rhythmus der Musik mitreißen. In dieser Stunde konnte man ahnen, daß dieser “Narziß” (profil), der sonst “wie ein Studienassessor im Religionsunterricht” (FR) wirkt, zu echten Gefühlen fähig ist, daß in ihm auch Leidenschaft und Ekstase stecken. An diesem Abend konnte eine Frau diesen vom Intellekt beherrschten “Monomanen” (stern) aus seinem “Zwangscharakter” befreien. “Ich bin jemand, der sehr stark auf Musik reagiert. Ich wollte immmer Sänger werden.”

Dieser Jugendtraum ist nicht in Erfüllung gegangen. Den Weg zur Bühne hat Kirchhoff trotzdem gefunden. Seine Lesungen sind nicht die “übliche Mischung aus Volkshochschule und Wohnzimmer” (Helmut Ortner), er inszeniert seine öffentlichen Auftritte wie ein genau kalkuliertes Ritual, zu dem in überwiegendem Maße attraktive Frauen mittleren Alters pilgern. Wie nicht viele seines Fachs ist er ein hervorragender Vorleser und Interpret seiner Texte. Was nicht ausschließt, daß er sich auch mal vergaloppiert. Um “lnfanta” zu promoten, hat er sich mit einem Theaterregisseur zusammengetan und eine Leseperformance einstudiert. Viele Zuhörer fanden diese Art der “Klangkunst” unerträglich und wünschen sich für die neue Lesetournee wieder “Kirchhoff pur”.

Lesungen sind die beste Gelegenheit, um Kirchhoff lieben oder hassen zu lernen. Hier kann jede(r) den “Phantasiespielraum”, den Kirchhoff seinem Publikum anbietet, selbst ausfüllen und überprüfen, ob richtig ist, was er behauptet: “Aber zwischen der Art, wie ich mich darstelle oder wie ich dargestellt werde, und dem, was ich schreibe, kann man, wenn man aufmerksam ist, sehr viele Parallelen ziehen.” Die Kluft zwischen dem Privatmann und Autor Bodo Kirchhoff ist dann allerdings immer noch riesig.

Fotos: Harald H. Schröder

Erstdruck in Journal Frankfurt, Heft 21, Oktober 1993