Abenteuer Liebe

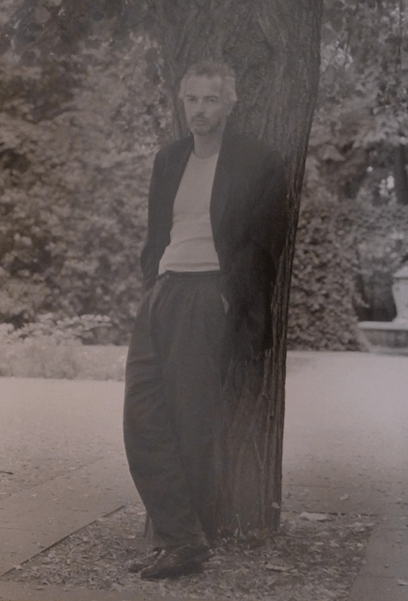

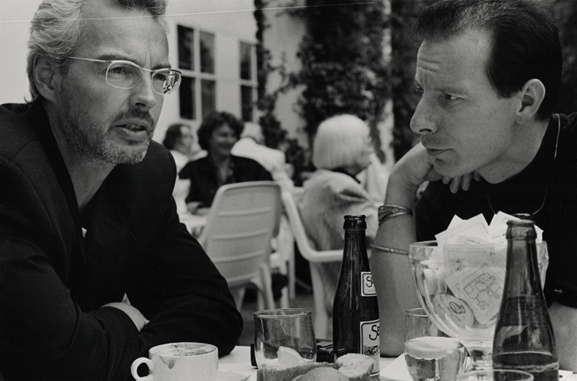

Der Frankfurter Schriftsteller Bodo Kirchhoff gehört zu den herausragendsten Solitären der deutschsprachigen Literaturszene. Mit „Infanta“ hat er gerade einen grandiosen Liebesroman vorgelegt, Wolfgang Rüger hat sich mit dem Kartographen des Abseitigen über Voyeurismus, neue Erzählformen, die Liebe und andere Katastrophen unterhalten.

RÜGER: Wie schwer ist es, einen ehrlichen, guten Liebesroman, wie das „Infanta“ ist, heute zu schreiben?

KIRCHHOFF: Es war für mich sehr, sehr schwer. Ich kann es kaum in wenigen Worten wiedergeben. Ich glaube am ehesten gibt es die Zeitdauer der Arbeit wieder, nämlich fünf Jahre. Vielleicht gibt es auch wieder, daß ich bis zuletzt das Gefühl hatte, an diesem Buch zu scheitern. Die Schwierigkeit für mich bestand während der ganzen Arbeit darin, die Gefühle oder die Liebesgeschichte, die Situationen und die Szenen rund um diese Geschichte glaubhaft zu machen, also Worte zu finden, Situationen zu finden, in denen der Leser und ich selbst, ich bin mein erster Leser, ich schreibe natürlich ein Buch für mich, mir muß das gefallen, also das für mich so glaubhaft zu machen, daß wenn ich es auch bei einem anderen so läse, daß ich es akzeptieren könnte.

In „Infanta“ kommen verschiedenste Arten von Liebe vor. Glauben Sie, daß die wesentlichsten Varianten der Liebe in Ihrem Roman vertreten sind? War das eine Absicht des Buches?

KIRCHHOFF: Eine Absicht des Buches war, die Liebe sich ereignen zu lassen. Ich wollte also nicht einfach über Liebe schreiben, das ist glaube ich gar nicht Sache des Schriftstellers, sondern Sache des Schriftstellers ist, Liebe sich in einem Buch ereignen zu lassen. Was dann dazu kam, und ich habe gemerkt, daß es nur so geht, daß ich es nur so schreiben kann, ist, daß dieses Ereignis im Buch sein Publikum hat, also wenn sie so wollen, seinen Chor, seine Zuschauer, nämlich die fünf alten Missonare, und dieses Ereignis beobachtet wird, besprochen wird, auch niedergeschrieben wird. Diese zweite Ebene habe ich mir gestattet. Dann gibt es natürlich Liebe in verschiedener Form. Es gibt einmal die Liebe, die erinnert wird. Am Ende des Buches erinnern sich die fünf alten Priester an ihre einzigen Liebeserlebnisse, die sie je im Leben hatten, die fünfzig und mehr Jahre zurückliegen. Es gibt die Liebe als Gegenwart. Es gibt die Liebe als reine Projektion, als Hoffnung, indem sie an einen anderen Ort verlagert wird, indem der Held, Kurt Lukas, immer davon spricht, was man in Rom alles machen könnte, obwohl er sich jetzt ganz woanders befindet. Es gibt dann diese traurige, für mich eine Figur, die ich sehr mag, Wilhelm Gussmann, der immer noch, trotz seines hohen Alters, auf die Liebe hofft und sie erwartet. Und es gibt den Augustin, das ist meine Lieblingsfigur im Buch, den Novizen, der auch am Ende derjenige ist, zusammen mit der jungen Frau, Mayla, der die beste Aussicht hat, diese Liebe zu verwirklichen.

Wie definieren Sie Liebe?

KIRCHHOFF: Ich glaube, das ist der auf Dauer gerettete Augenblick.

Im Klappentext des Romans heißt es, die Liebe sei die “einzige positive Katastrophe“. Warum ist auch die Liebe eine Katastrophe?

KIRCHHOFF: Weil sie jäh über einen hereinbricht, weil sie einem den Boden unter den Füßen entzieht, und weil sie es einem, wie eine Katastrophe eben auch, unmöglich macht, vorherzusagen, was am nächsten Tag sein wird, weil sie eigentlich alle Fundamente, auf denen man gewohnt ist, sich zu bewegen, ins Wanken bringt, und weil sie es einem auch unmöglich macht, über einen selbst Vorhersagungen zu machen. Man verliert sich selbst ein Stück aus den Augen. Andererseits sieht man sich aber auch wiederum sehr genau, aber man verliert einfach die gewohnte Kontrolle über sich. Man schwimmt im besten Sinne.

Glauben Sie selbst, so wie Augustin, an die Liebe auf den ersten Blick?

KIRCHHOFF: Ich glaube an die Liebe infolge eines Blicks. Also der berühmte erste Blick, das weiß ich nicht, aber ich denke, daß die Liebe zunächst einmal eine Sache der Augen ist, wobei “Augen” weitgegriffen sein muß. Zu “Augen” gehört natürlich auch ein Stück Instinkt, ein Stück mehr als das reine Sehen. Aber es ist zunächst einmal ein blitzartiges Erfassen einer Oberfläche, die natürlich immer für einen selbst Hinweise auf das Innere eines Menschen gibt. Und nach und nach, wenn man verliebt ist, treten dann die Eigenschaften hinzu, oder sie treten nicht hinzu, die notwendig sind, damit so eine Sache Bestand haben kann.

Was ist für Sie Glück?

KIRCHHOFF: Das hat für mich ganz stark mit Kontinuität zu tun.

Im Roman heißt es, den Menschen seien im Leben nur vier oder fünf Glücksmomente in der Liebe beschieden. Glauben Sie das auch?

KIRCHHOFF: Ich glaube, daß die Liebesmomente oder Liebeserfahrungen sehr selten sind, man kann sie nicht herbeiführen, man kann für sie empfänglich sein, aber sie werden einem beschert, und das glaube ich findet im Leben nur sehr selten statt.

„Infanta tt ist ein äußerst sinnliches Buch, Ihre früheren Bücher hat man als Kältestudien bezeichnet. Können Sie selbst Gründe für diese Wandlung benennen?

KIRCHHOFF: Ich habe einige Jahre lang Prosatexte geschrieben, in denen ich mich mit meiner Lebenssituation, mit meinen Empfindungen auseinandergesetzt habe, ohne daß das unmittelbar Geschichten über mich waren. Das hat man glaube ich immer nur irrtümlich angenommen. In dem letzten Erzählband, „Ferne Frauen“, hatte ich für mich selbst einen Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte das nicht weitertreiben, es wäre mir dann ein Stück übergeworden, wenn ich weitergemacht hätte. Dazu kam, daß ich damals ganz stark den Wunsch hatte, an einem Buch mehrere Jahre zu arbeiten und gleichzeitig den Wunsch hatte, einen Liebesroman zu schreiben. Das heißt, ich wollte mich selbst in einen Zustand hineinarbeiten, hineinschreiben, hineinleben, den ich noch gar nicht hatte, den ich aber für wichtig hielt. Ich wollte einfach die Liebe als Möglichkeit erfassen, um zu schauen, wie schaffe ich es, die Liebe als etwas Mögliches, als ein Ereignis, das unser Leben von Grund auf erschüttert, glaubhaft zu erzählen. Das war für mich eine ganz starke Herausforderung. Es war aber nicht so, daß das von irgendeiner gemachten Erfahrung ausging, sondern es ist mir eher auf dem Weg dorthin passiert, daß ich dann auch Erfahrungen gemacht habe. Eine dieser Erfahrungen war sicher die Geburt meines Kindes. Ich habe auf diesem Weg Erfahrungen gemacht, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe, die aber sehr eng mit dem Buch verknüpft waren,

Geblieben ist die Lust am Beobachten. Was reizt Sie am Voyeurismus?

KIRCHHOFF: Ich denke nicht, daß ich ein Voyeur im psychopathologischen Sinne bin. Ich schaue nicht durch Schlüssellöcher, sondern für mich ist eigentlich das ständige Beobachten die Möglichkeit des Umgangs, überhaupt mit der Welt. Ich war als Kind verhältnismäßig viel allein, es war mein Gegenüber im Spiegel, es war mein Gegenüber in den Dingen, das genaue Beobachten der Dinge gab mir so etwas wie eine Struktur. Es ist also nicht so, daß in meinem Leben so viel Erregendes oder Aufregendes passiert, daß das an sich schon eine Struktur ergibt. Auch wenn ich vielleicht Erlebnisse suche oder sehr viele Reisen unternehme, imgrunde entsteht die Struktur eher dadurch, daß ich die Randerscheinungen, die ständig um mich herum sind, oder auch die Kleinigkeiten, die Banalitäten sehr genau beobachte, und diese Beobachtungen dann zusammengenommen für mich so etwas wie eine Struktur ergeben, an der ich mich ein Stück orientieren, an der ich mich halten kann. Dieses voyeurhafte Beobachten hängt einfach damit zusammen, daß es für mich der einzige Zugang ist zur Welt. Die Welt kommt auch nicht zu mir, sondern ich kann sie mir eigentlich nur dadurch verständlich und begreifbar machen, indem ich sie sehr genau beobachte.

Ich möchte als nächstes einen Text schreiben, der den Titel hat „Die Trägheit meiner Augen“, was ist vielleicht etwas, das es ganz schön ausdrückt, daß meine Augen oder mein Blick einfach an den Dingen hängenbleiben, die für mich im Moment den größten Reiz darstellen, daß ich mir auch keinerlei Mühe gebe, meinen Blick davon abzuwenden, sondern ich gehe dem dann nach. Ich bin auch bereit meinen Weg zu ändern, wenn mich etwas unterwegs mehr interessiert, das führt dann auf den Tag gesehen oder auf das Leben gesehen auf so Zickzackbewegungen. Dadurch kommt vieles zusammen, was sonst nie zusammenkäme, wenn ich meinen Blick immer nur geradeaus richten würde.

Die Vorliebe für verschärfte Lebensumstände ist auch geblieben. Was ist das Aufregende, das Faszinierende an dieser Suche?

KIRCHHOFF: Es ist wirklich nicht ein besonderes Faible für Exotik, sondern ich habe sehr früh schon die Erfahrung gemacht, daß in dem Augenblick, wo ich meine gewohnte Umgebung verlasse, wo ich meinen Sprachraum verlasse, und wo ich in eine Umgebung komme, die an mich erhöhte Anforderungen, eine erhöhte Aufmerksamkeit stellt, sich alles in mir selbst umstellt. Am Beispiel dieses Romanes war es eben Mindanao, auf den Philippinen, wo Bürgerkrieg herrschte. Obwohl ich alles andere als ein mutiger Mensch bin, bin ich immer in Situationen hineingeraten, die irgendwo gefährlich waren, was ich meistens erst hinterher gemerkt habe. Vielleicht habe ich es instinktiv gespürt. Ich habe dann versucht, mich ein Stück zu schützen, auch dadurch zu schützen, daß ich meine ganze Aufmerksamkeit eben sehr erhöht habe. Mit dieser erhöhten Aufmerksamkeit konnte ich besser arbeiten als hier. Für mich heißt das verschärfte Leben, wie Sie es ausdrücken, eigentlich nur ein besseres Arbeitenkönnen. Ich stürze mich nicht in irgendwelche Abenteuer, sondern ich stürze mich damit eher in das Abenteuer der Arbeit. In ein Abenteuer der Arbeit, wie ich es hier nur sehr schwer vorfinde.

Und noch etwas ist Kirchhofftypisch. Die männlichen Protagonisten in Ihren Geschichten sterben meist einen gewaltsamen Tod. Warum?

KIRCHHOFF: Oh, das ist mir gar nicht so bewußt, was Sie da jetzt sagen. Ich glaube, daß der Tod etwas ist, das jäh und unerwartet hereinbricht, zumindest ist das meine Vorstellung davon. Dieser Tod mit dem langsamen Siechtum, dem man imgrunde genommen ein Leben lang ausweicht, bis es irgendwann unausweichlich wird, der ist für mich vielleicht eine noch schrecklichere Vorstellung. Dieser jäh hereinbrechende, gewaltsame Tod ist für mich vielleicht letztendlich die erträglichere Vorstellung vom Tod. Das ist das eine. Und das andere ist, daß es meistens damit zusammenhängt, daß Sie sagen, es sind Männer, die diese Tode sterben – sie es meistens ein Stück weit selber herausfordern, allerdings ohne es zu wissen. Es sind ja keine Helden, sondern es sind nur Leute, die sich auf irgendein Eis oder in eine Gefahr begeben. Es ist dieser alte Satz: Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.

Sie sind viel in der Weltgeschichte unterwegs. Ihre Geschichten spielen oft an entlegenen Orten. Sie haben aber auch ein paar der schönsten und charakteristischsten Frankfurtgeschichten geschrieben. Wie ist Ihr Verhältnis zu Frankfurt?

KIRCHHOFF: Sehr schwer zu sagen, hat sicherlich ein bißchen was mit, nein, Haßliebe wäre glaube ich falsch. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, irgendwo beheimatet zu sein. Am ehesten ein Stück zu Hause bin ich in Frankfurt, weil ich hier Freunde und Menschen habe, die mir viel bedeuten. Es ist also ein Stück ein Zuhause, aber es ist kein geliebtes Zuhause, es ist schon gar nicht eine Heimat. Frankfurt ist eine sehr praktische Stadt in gewisser Weise. Praktisch ist sie, weil sie einen Flughafen hat, von wo aus man schnell überall sein kann. Praktisch ist sie, weil sie mich noch nie gezwungen hat, sie in irgendeiner Weise zu verteidigen oder Fürsprache für Frankfurt zu halten. Ich mußte mich nie erklären. Mir war die Stadt immer auf eine ganz angenehme Weise gleichgültig. Sie ist es mir ein bißchen nicht mehr, seit es diese schönen Hochhäuser gibt. Von mir aus könnten es noch hundert Hochhäuser mehr werden, das fände ich ganz interessant. Sie ist für mich sozusagen unhistorisch, sie hat für mich keine Geschichte. Die Geschichte der Stadt ist eigentlich eher eine Geschichte der letzten zwanzig, dreißig Jahre, eine Geschichte des Neubauens, des Aufbauens. Ich mochte die Stadt auch, als sie eine einzige Baustelle war in den siebziger Jahren, das war mir auch ganz angenehm. Ein Grund, warum ich damals hierherging, war, daß hier der Verlag war, zu dem ich unbedingt wollte. Eigentlich geht aber mein ganzes Bestreben dahin, hier wieder wegzukommen irgendwann. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe.

Sind Ihre Helden deshalb immer auch auf der Suche nach Heimat, weil sie selbst heimatlos sind?

KIRCHHOFF: Heimatlos klingt so ein bißchen verloddert. Ich wüßte nicht, was ich als Heimat angeben sollte, es gibt mehrere Landstriche in Deutschland, zu denen ich eine gewisse Verbundenheit empfinde, aber mit Heimat hat das nichts zu tun. Ich würde gerne irgendwo leben, wo ich sagen könnte: hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier rede ich gern, hier würde ich auch schreiben über diese Gegend. Das hätte ich schon sehr gerne, danach suche ich auch ein Stück weit, und weil ich danach suche, suchen natürlich auch die Gestalten meiner Bücher danach.

Kurt Lukas findet Heimat zum Beispiel in einem Bild, das im Städel hängt. Welches Bild ist das?

KIRCHHOFF: Also Heimat ist ein bißchen übertrieben. Er findet eine gewisse Ruhe, er findet einen Punkt. Das ist das Bild von Yves Klein, „Kleine Nachtmusik“. Weil er immer Zwischenlandungen in Frankfurt macht, und nicht weiß, was er da eigentlich tun soll, geht er ins Museum und setzt sich vor dieses Bild. Dieses Bild kann er betrachten, es zwingt ihn nicht, etwas Bestimmtes zu denken. Es hält ihn zwar gefangen, aber es zwingt ihm keine bestimmten Gedanken auf. Er kann sich relativ entspannt davor aufhalten. Dieser Zustand hat, wenn Sie so wollen, etwas mit der Vorstellung zu tun, die ich von Heimat habe. Heimat sollte mich nicht dazu zwingen, daß ich zum Heimatvertreter werde, der über diese Heimat ständig reden muß oder gar in irgendeine irreale Art der Folklore hineinfällt, sondern es heißt eigentlich nur, daß es ein Ort ist, der mich in Ruhe läßt, an dem ich gerne bin, den ich gerne ansehe, der mir aber nicht eine bestimmte Form des Lebens aufnötigt oder eine bestimmte Form des Empfindens, sondern der mir nur eine große Ruhe gewährt, der mir Raum gibt. Das ist bei diesem Bild der Fall.

Was mancher Kritiker dem Buch vielleicht vorwerfen könnte, was ich allerdings als höchstes Lob verstehen würde: „Infanta“ wird allen Ansprüchen gerecht. Ihnen ist es genial gelungen, sowohl den anspruchsvollen als auch den normalen Leser zu befriedigen. Kann man so etwas planen, ist „Infanta“ am Reißbrett entstanden?

KIRCHHOFF: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist entstanden aus dem Wunsch heraus, lange an einem Buch zu arbeiten und am Ende vielleicht so etwas wie einen Liebesroman zu schreiben. Was Sie eben gesagt haben, daß es Leser verschiedenster Art oder verschiedensten Interesses befriedigen könnte, das Buch zu lesen, hängt vielleicht damit zusammen, daß ich absolut mein eigenes Publikum bin. Ich habe ein Buch geschrieben, wie ich es gerne lesen würde. Wenn Sie so wollen, vereinige ich vielleicht verschiedene Geschmäcker in mir, das mag sein, aber was dabei sicherlich eine entscheidende Rolle spielte, war, daß ich vom ersten Moment an den Versuch unternommen habe, zu erzählen und das Erzählen so gut wie möglich zu machen. Das heißt so fesselnd, ja so tragend, das Wort fesselnd mag ich nicht, so tragend wie möglich.

Daß es den Leser ein Stück trägt. Das war für mich eine sehr große Anstrengung, da mußte ich, obwohl ich eigentlich relativ viel vorher schon geschrieben hatte, wieder bei Null anfangen. Das war für mich auch eine Erfahrung mit dem Handwerk des Schreibens und dem Handwerk des Erzählens. Ich glaube, daß es mir wahrscheinlich gelungen ist, das Tragende über diese Strecke des Buches, über diese 500 Seiten, einigermaßen durchzuhalten. Deswegen gehen vielleicht auch Leute diese Strecke mit, die meinetwegen mit manchen Inhalten nicht übereinstimmen, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist auf keinen Fall etwas, das man am Reißbrett planen kann. Also ich könnte das überhaupt nicht. Ich wüßte vielleicht heute in manchem besser Bescheid, ich bin aber sicher, daß ich das bei einem nächsten Roman mit ganz anderen Schwerpunkten gar nicht anwenden könnte.

Warum haben Sie „Infanta“ nicht auf herkömmliche Weise erzählt?

KIRCHHOFF: Ich habe zunächst einmal versucht – also herkömmliche Weise, ich weiß gar nicht was das ist – „Infanta“ so zu schreiben, wie es mir lag oder wie es meinen Möglichkeiten entsprach, und habe dann festgestellt, daß es nicht trägt über diese Distanz. Ich wollte das jedenfalls so nicht lesen. Ich habe dann festgestellt, daß es nur geht, wenn ich mehrfach die Perspektiven wechsle, ohne aber allzu große Sprünge reinzumachen. Und ich habe gemerkt, daß ich Suberzähler brauche. Ich habe dann auch andere als mich zu Wort kommen lassen, was mir einen Wechsel zwischen Ich-Perspektive und einer mehr übergeordneten Erzählweise erlaubt hat. Schließlich wurde mir klar, daß auch ich sozusagen nicht der allwissende Erzähler bin, sondern letztenendes zwei Figuren dieses Buches selbst das Buch schreiben. Es war einfach etwas, was sich aus den Zwängen der Arbeit ergeben hat. Aus den Zwängen der Arbeit hat sich letztenendes eine Methode ergeben, die vielleicht ein bißchen, ungewöhnlich ist sie gar nicht, aber die stoffgemäß ist, würde ich mal sagen.

Wieviel Recherchearbeit steckt zum Beispiel in den Informationen über das Leben der Missionare oder den Alltag eines Fotomodells?

KIRCHHOFF: Über den Alltag eines Fotomodells stecken nur Recherchen von etwa zehn Stunden. Allerdings stimmt das wiederum auch nicht, weil natürlich jeder von uns ein kleines Fotomodell ist. Wir gucken alle in den Spiegel, und jeder hat seine eigene Geschichte mit Fotos, also irgendwo steckt natürlich auch ein ganzes eigenes Leben da mit drin. Ich habe einmal ein bekanntes Fotomodell in Mailand besucht. Da hat mich aber dann mehr interessiert, wie es in dieser Fotoagentur zuging, wo also lauter schöne Männer herumsprangen und wo eine aufgeregte laute Agentin ständig herumtelefonierte, das fand ich dann sehr interessant. Aber ich mache nicht so viele Recherchen, weil ich glaube, wenn ich zu viele Recherchen mache, dann geht meine Geschichte kaputt. Ich habe natürlich mehrere Besuche auf den Philippinen gemacht und war insgesamt sieben oder acht Mal bei den Priestern, bin aber immer nur kurze Zeit dort geblieben, anschließend bin ich in eine andere Stadt auf den Philippinen gereist und habe dort gearbeitet, weil ich gemerkt habe, daß dieser an sich ideale Ort, wo auch das Buch spielt, für mich viel zu konkret wird und viel zu sehr anfängt, mich zu dominieren in meiner Phantasie, so daß ich dann sofort dort weggefahren bin. Ich habe die ganzen Reisen dorthin nach drei Jahren völlig abgebrochen, hatte mich aber so vollgesaugt mit diesem Land, es ist aber überhaupt kein Buch über die Philippinen, sondern es ist nur ein Buch über ein Land dieser Art, ich hatte mich also mit so viel Details vollgesaugt, daß ich eigentlich in jeder Situation irgendetwas hatte, worauf ich zurückgreifen konnte. Also die Recherchen spielten schon eine große Rolle, aber nicht, um sie im Detail wiederzugeben. Ich glaube, wenn man anfängt, Recherchen im Detail wiederzugeben, wird das sehr schnell Kolportage. Recherchen dienen eigentlich nur dazu, daß die eigenen Gefühle oder Beobachtungen, die man nachher in seine Geschichte hineinbringt, an die richtige Stelle gerückt werden.

„Infanta“ hat auch sehr witzige, ironische Passagen, zum Beispiel die „Casablanca“-Anekdote, Ihr eigenes Resümee über die Chronik Butterworths, die ich wie eine augenzwinkernde Vorwegnahme wahrscheinlicher Kritikerstatements zu „Infanta“ gelesen habe, oder die Tennismatcheinlagen. Läßt man in solchen Passagen als Autor etwas Luft ab?

KIRCHHOFF: Luft ist zu viel gesagt. Das sind Passagen, die erstmal nicht geplant sind. Es ist so, daß ich etwas schreibe und dann feststelle, plötzlich muß ich über irgendetwas selbst lachen. Dann versuche ich natürlich, diese Situation zu Ende zu denken, zu Ende zu empfinden, zu Ende zu schreiben, also auch auszuschöpfen. Luft ablassen ist zu viel gesagt, da gönne ich mir etwas, wenn Sie so wollen. Das tue ich, ja, ich gönne mir etwas, indem ich etwas schreibe, was Spaß macht.

Wie stehen Sie selbst zu „Infanta“, zu Ihren Büchern überhaupt? Ist man sich als Autor bewußt, ob einem ein großer Wurf gelungen ist oder nicht?

KIRCHHOFF: Natürlich wälzt man das so in sich, das ist klar. Bewußt ist zu viel gesagt. Ich hatte bei diesem Buch erst in der letzten Fassung, im letzten Winter, als ich die Liebesgeschichten der alten Priester erzählt habe, das war überhaupt ein Element, das sehr spät in das Buch kam, da hatte ich das Gefühl, das Buch könnte mir gelingen. Mit Gelingen meine ich einfach nur, es könnte in meiner Vorstellung rund werden und eine gewisse Tiefe haben. Also etwas, was ich selbst nicht mehr ganz ausschöpfen kann, was andere eher sehen als ich. Es könnte also, wenn Sie so wollen, ein Stück weit über mich hinauswachsen, es könnte ein Stück größer sein als ich selbst. Das ist eigentlich die Vorstellung, die ich selbst am ehesten habe. Letztlich bewerten kann ich das nicht. Das Gefühl gab es für mich aber schon, daß mir vielleicht etwas gelungen ist, was sich ein bißchen halten kann, und mit dem ich am Anfang auch nicht rechnen konnte.

Wie reagieren Sie auf Kritik?

KIRCHHOFF: Bei diesem Buch ist es schon so, daß ich sehr empfindlich bin, weil ich eben so lange daran gearbeitet habe. Andererseits bin ich mir wiederum auch, was manche Sachen angeht, ziemlich sicher. Ich habe ein bißchen die Angst, oder ich weiß es nicht, wie Kritiker mit diesem Buch umgehen. Ich weiß es nicht, das kann ich schwer einschätzen, weil in dem Buch sich so viel Emotionalität ereignet.

Wie ich gehört habe, soll jetzt endlich die „Mexikanische Novelle“ verfilmt werden. Darf man darüber schon etwas erfahren?

KIRCHHOFF: Ich habe jetzt gerade das Drehbuch mit Thomas Schamoni fertig geschrieben. Das war eine Sache, die sich über fünfeinhalb Jahre hinzog, mit Pausen dazwischen. Das Drehbuch weicht gegen Ende etwas von dem Buch ab, es verändert das Buch, es schreibt es weiter. Eine Münchner Filmfirma wird es produzieren, voraussichtlich wird Xaver Schwarzenberger der Regisseur sein.

Fotos: Harald H. Schröder

Erstdruck in Auftritt, Heft 9/1990